广中医一附院医生遇袭引关注,后续回应需兼顾多元主体情绪化解

【话题概述】

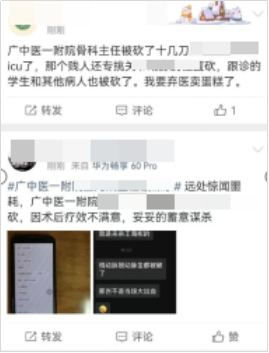

9月22日,多名网民爆料称,广州中医药大学第一附属医院(以下简称“广中医一附院”)医生王某某因医患纠纷在出诊时遇袭。网传疑似案发现场图片显示,一名医生浑身是血,倒在地上,医生和护士在一旁急救。另有爆料信息及聊天截图,疑似在描述上述医生的部分遇袭细节。

因暴力伤医话题敏感度较高,相关信息迅速传播并引发舆论关注。当日,中国新闻周刊、红星新闻、金羊网等多家媒体跟进报道。广中医一附院急诊科一名工作人员向红星新闻回应称,目前王医生正在抢救中,行凶者已被抓。对于王医生遇袭原因及过程,相关人员均表示不便多说,后续等医院调查通报。后中国新闻周刊从知情人士处获悉,经抢救,王医生已脱离生命危险。中国新闻周刊致电广州三元里派出所,一工作人员回应称,确有伤人事件,“不便透露”是否与医患纠纷有关,“肯定会依法依规处理”。媒体记者实地探访发现,王医生近期停诊;进入门诊楼需过安检,医院出入口均有多名保卫人员值守。

9月23日,广中医一附院工作人员向媒体表示,医院高度重视,已组织专家救治。同日,医院保安人员向第一财经透露,行凶者是持刀乘网约车从医院地下车库进入到门诊大楼。

舆情发酵期间,微博、百度等平台形成“广州伤医事件”“广州伤医事件受伤医生脱离生命危险”“医生疑因医患纠纷遇袭警方已介”“多方回应医生疑因医患纠纷遇袭”等多个话题,引发舆论热议。

网传部分爆料信息截图

【舆论透视】

?官方通报尚未发布,舆论猜疑加剧医患关系紧张氛围

当前,警方和医院等相关方均尚未发布正式通报,王医生遇袭原因、具体受伤情况、袭击者身份及处置情况等事件关键信息均不得而知,舆论纷纷围绕上述话题进行讨论和猜测。

综观舆论反馈,多数网民对暴力伤医行为进行了谴责,对遇袭医生的遭遇表示同情,并希望相关部门能严惩袭击者。同时,舆论场中出现“袭击者一周前曾复诊”“因不满术后疗效进行报复”“反锁房门行凶”“王医生多脏器受伤”“随诊学生轻微受伤”等对事件原委的猜疑之声。此外,亦有观点质疑医院的安防安检制度有效性,极少数网民认为袭击事件或事出有因。

此次暴力伤医事件使医患关系话题重回公众视野,再次引发公众对医患矛盾的深层思考。中国青年网评论称,无论双方此前存在何种矛盾纠纷,持刀袭击医务人员的行为严重突破了法律和道德的底线,没有任何模糊、争议的空间。这类事件绝非单纯的个体冲突,不仅直接威胁着医务人员的人身安全,也破坏着医患之间本应存在的信任基础,甚至对整个医疗服务体系的有序运转、社会的和谐稳定都会产生连锁冲击。财新网评论称,医患矛盾不是孤立的社会问题,而是医疗体制、社会认知、沟通机制等多重因素交织的结果。行凶者能持刀闯入诊疗室施暴,说明医疗场所的安全防线并未真正筑牢,治本还应从疏解医患关系、消除医患冲突隐患等方面着手。

?暴力伤医舆情涉及多元主体,需分类沟通化解情绪对立

暴力伤医事件具有突发高敏感性,及时响应是遏制谣言的关键。从舆情应对角度看,医院在舆情初期通过媒体传递“王医生经抢救已脱离生命危险”“行凶者已被抓捕”等核心信息,作出阶段性回应,这一举措有效遏制了“伤者危殆”“凶手在逃”等谣言的滋生扩散,也能快速安抚公众情绪,为事件后续处置争取了舆论理解空间。

需要指出的是,暴力伤医舆情涉及医护群体、患者群体、社会公众等多元主体,需分类沟通化解情绪对立。因此,之后还需要从对内、对外多层面进行后续处置的落实。

对内,医护群体的安全感与情绪状态需要关注疏解,医院应第一时间通报事件处置进展、慰问伤者及家属,通过内部会议、一对一沟通等方式疏导医护人员的恐慌与悲愤情绪,避免“集体发声控诉”引发次生舆情。

对外,鉴于警方已介入,故待事实清楚后,医院可以“警方调查核心事实明确”与“医院内部信息核查完毕”为双重前提,从澄清、共情、承诺的维度,针对舆论关切与担忧进行回应。此次事件中,公众既关注“行凶动机”,也牵挂“医者境遇”,更关心“安全漏洞”。故回应应涵盖对上述内容的解释与相应整改举措,同时通过善后工作巩固应对成效,从根源上缓解医患信任危机。

- 2025-09-26从“误闯天家”网络热梗看舆论场中青年群体的思想迷雾与破局之法

- 2025-09-22多张罚单集中落地,金融机构如何应对处罚引发的舆情危机?

- 2025-09-18桃李面包过度“玩梗”引来争议,品牌营销应正确把握消费者情感诉求

- 2025-09-18智力残疾男子被诱导办信用卡,特殊群体金融权益保护敲响警钟

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号