三河市商户门头牌匾“禁色”起风波,柔性文件硬性执行引争议

01事件回顾

近日,河北省三河市燕郊镇部分商户被要求更换门头牌匾底色,禁用红、黑、蓝三种常见颜色的事件引发舆论关注。据多段网络视频和多位商户反映,自3月中旬起,当地城管人员以“城市规划”为由,要求沿街店铺在限定期限内整改门头颜色,一些招牌当场被要求刷漆更换,所涉费用由商户自行承担。

据人民网、澎湃新闻、极目新闻等媒体报道,整改多以口头通知形式下达,并未见正式文件。在三河市燕郊镇街头,包括蜜雪冰城、正新鸡排、绝味鸭脖等连锁品牌在内的常见红色底牌匾均已被迫更换为灰绿、浅咖等颜色。

事件曝光后,部分商户招牌在整改后又被恢复原状,反映出商户在应对政策要求中的被动与不确定性。人民网实地调查发现,有的招牌为应对检查短期改色后悄然恢复红底,有的商户仍处于观望状态,也有门头空缺、暂以纸张充当招牌者。商户普遍反映并未收到明确的文件,仅接到电话或现场口头通知。

三河市城市管理综合执法局工作人员回应称,这是根据城市导则开展的城乡环境综合整治,“目前文件还未下发”,整改属于“提前统一”,后续可能会出台正式文件。据媒体报道,该项整改部分参考了2024年底出台的《三河市城市规划建设管理导则》。《导则》提出了“广告牌匾设计负面清单”,提出除国际国内连锁品牌外,不建议使用红蓝黑色作为底色。然而,该《导则》为指导性文件,并非正式法律或行政规章,不具强制力。

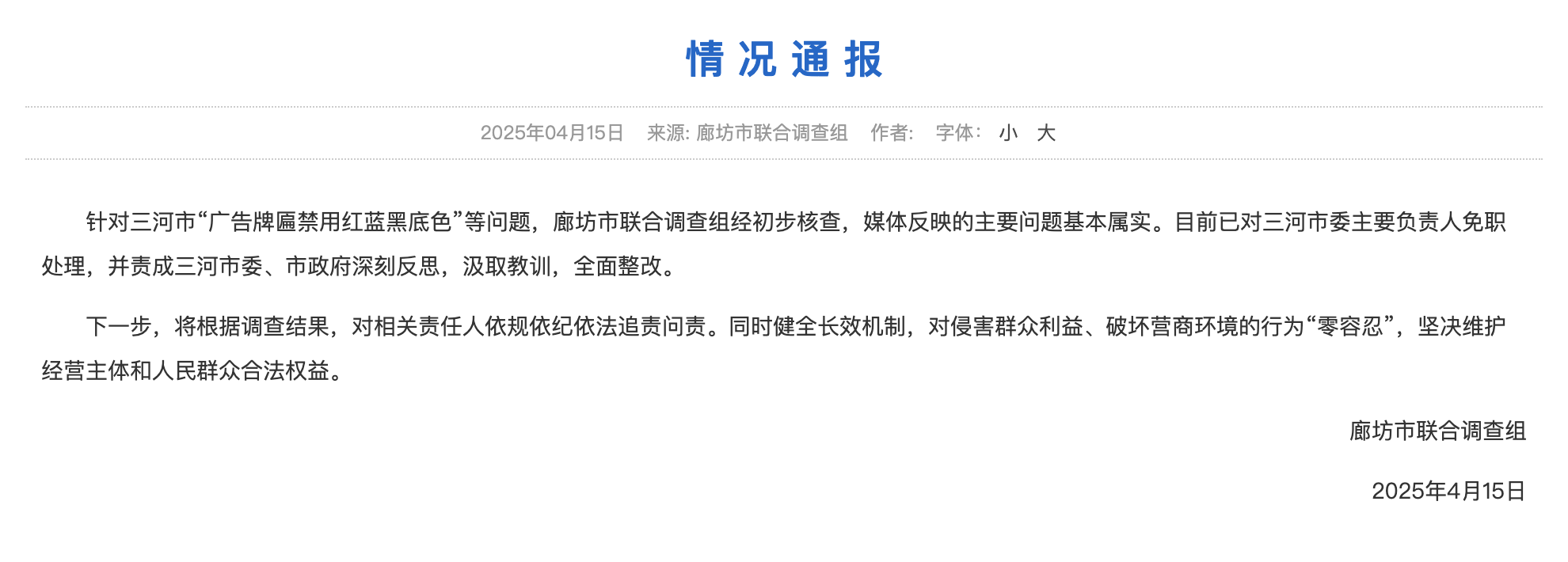

随着风波持续发酵,4月15日,廊坊市联合调查组发布通报,确认媒体反映问题基本属实,已对三河市委主要负责人予以免职处理,责成当地深刻反思、全面整改,并表示将依纪依法追责问责相关责任人。这一“问责升级”节点标志着事件性质由舆论关注转向官方严肃处置,背后反映出该起行政行为在程序、执行与影响方面的多重问题。

02舆论反馈:多方质疑“先改后文”

商户表示,损失难估,执行仓促

部分商户通过媒体采访或网络发言对该整改表达了不满,指出此举未经听证、公示便直接执行,极大增加了经营成本。一些经营多年、已形成品牌辨识度的店铺被要求改变颜色,担忧影响营业和顾客认知。一位奶茶店员工透露,连夜更换招牌颜色仅为“应对检查”,事后又悄然换回原色,凸显商户的无奈与抗拒。

舆论认为,程序瑕疵、权力越界

多家媒体评论质疑此次“禁色”行动的合法性与合理性。南方网、交汇点等认为,该行为缺乏明确法规依据,且采用口头通知、未见正式文件,属于典型的“以导则代替法规”,可能涉嫌程序违法。

涉事部门模糊回应,引发更多疑问

事件发酵初期,面对舆论质疑,三河市城管部门回应称“后续会统一发文”,但未能提供法律条文或正式通知文件。三河市政府办则回应“不了解情况”。另据人民网报道,纪委已介入调查,显示事件已引起上级关注。调查重点包括整改依据、文件合法性、费用补偿机制等问题。在4月15日廊坊市联合调查组发布情况说明之前,官方声音在舆论场基本处于“失语”状态,给信息传播留下了更多想象空间。

当前,三河“禁色”事件的处理已不再停留于舆论层面。随着廊坊市调查组确认“问题基本属实”,并对三河市委主要负责人免职问责,事件性质已然转化为一起因治理失范而受到追责的典型案例。

“三色牌匾”事件,乍看是一次关于市容整洁的常规治理,但实质上却演变成一场程序与权力边界的公开讨论。基层政府试图通过统一招牌色调实现城市风貌的“整齐划一”,但在政策发布、解释、执行等关键环节上留下太多空白,令整治行动在公众视角下失去说服力。

此次事件引人关注的不仅是“禁红黑蓝”这一决定本身,更在于政策操作方式所暴露出的治理短板:决策流程不透明、执行标准不清晰、民意反馈机制缺位。特别是当整改依据只是《导则》中的“指导意见”而非正式法规,却在实操中以刚性要求对待,这种“柔性文件硬性执行”的做法,往往最容易引发舆情对立。

在社交媒体放大镜下,地方治理的一举一动都难以低调处理。正因如此,治理者更应意识到,公众期待的不只是一个结果上的“整齐划一”,而是过程上的“合理有度”。行政行为是否合规、是否充分解释、是否留有协商空间,都是影响政策落地效果与社会接受度的关键变量。

此次风波说明,基层治理比拼的不只是效率,更是细节处理能力与共识构建能力。面对城市更新和标准制定等敏感议题,如何保持政策执行的弹性、把握好介入深度与节奏感,才是真正值得持续修炼的“治理功课”。

- 2025-04-15三河强换商户招牌,需给公众一个交代

- 2025-04-09“送外卖”“跑滴滴” 苏州领导干部换位跑出哪些不一样的体验?

- 2025-03-27海南“先赔付再检查”花式宠游客,政务服务开辟“质量竞争”新赛道

- 2025-03-19“公务用车”假冒车贴揭开的监管漏洞与“特权崇拜”

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号