“公务用车”假冒车贴揭开的监管漏洞与“特权崇拜”

近日,有车主反映称在加油站排队洗车时,遭遇一辆车门处印有“省级机关公务用车”的轿车强行加塞,且该车在其下车理论时仍继续行驶,致其滑倒摔伤。经相关部门调查发现,该车辆并非公务用车,而是车主在私家车身自行粘贴了通过电商平台购买的“公务用车”标识。相关部门已对涉事车主进行了批评教育,并责令其恢复车辆原状。

然而,这一处理结果并未平息公众的不满。事件表面上看似一起普通的交通纠纷,但其背后却反映出一系列深层次的问题,包括对“公务用车”标识管理的漏洞、电商平台的监管缺失、特权思维的潜在危害以及对社会诚信体系的冲击。

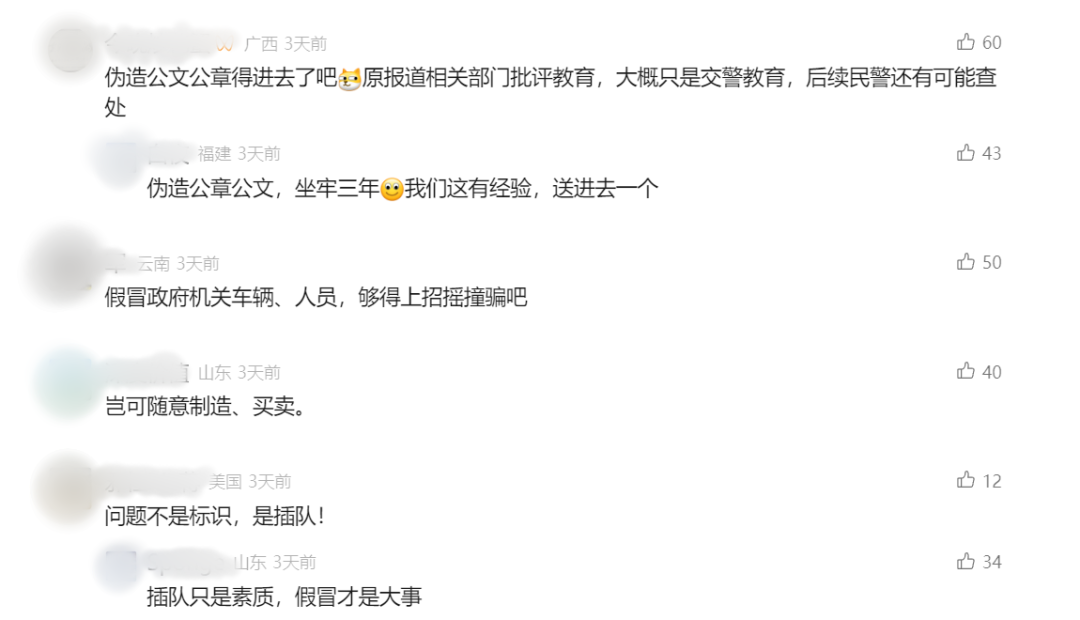

部分网民观点

事件的核心问题

假冒“公务用车”标识的泛滥与管理漏洞

“公务用车”标识是党政机关车辆的专属标识,其设计初衷在于规范公务车辆的使用,增强透明度,便于公众监督。然而,在此次事件中,涉事车主通过电商平台轻而易举地购买到了“公务用车”标识,并将其粘贴在私家车上,暴露出以下两大突出问题:

首先,电商平台对特殊标识商品的监管存在明显缺失。调查发现,在电商平台上,“公务用车”车贴不仅随处可见,还可以定制监督电话等信息。一些商店甚至对外宣传这些车贴的“特殊作用”,例如减少违章处罚或获取道路优先使用权。这种将特殊标识商品化的行为非但破坏了标识制度的严肃性,更让伪造现象具有了规模化生产的可能性。

其次,相关部门对“公务用车”标识的制作、发放与使用缺乏有效监督。法律专家明确指出,商家未经授权制作、销售国家机关标识,涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百八十条“伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪”,最高可判三年有期徒刑。然而,面对如此明显的违法行为,电商平台既未对“公务车贴”下架、禁止违法商品流通,监管部门也未开展常态化排查。更让公众失望的是,对涉事车主的处理仅限于批评教育,这样的轻微惩戒非但不足以形成震慑,还可能被解读为对违规行为的间接纵容。

特权思维的折射

社会心理的隐忧

事件中另一个深层次问题在于,涉事车主为何要花费钱财购买“公务用车”车贴?表面上看,不排除出于“好玩”“图新鲜”的心理,但行为背后却也在一定程度上折射出对特权的崇拜、规则意识的淡薄以及社会心理裂隙的隐忧。

“公务用车”标识在大众心目中代表着某种权威。涉事车主可能存在试图通过伪造标识来获取“优先通行”的权利,甚至在加塞时利用标识的“权威性”压制他人的考量。这种行为不仅是对社会公平正义原则的挑战,更反映出“权力至上”的认知偏差在社会中切实存在。大河网观点认为,今天的“公务车贴”热销,本质上与古代百姓私制官服、僭用官轿如出一辙,都是对特权标识的追逐与模仿,折射出某些人对特权的病态崇拜,也暴露出特权文化在社会中的顽固存在。

另外,此类心理也可能在无意间强化对“权力”“特权”的迷信,忽视了权力背后应有的义务与监督。部分人可能通过试图攀附或模仿“特权”的行为,而缺乏对公共规则的遵守、对自身诚信责任的重视。这或酿成社会的重大隐患,从公众日常行为的无序,到公权力的过度透支。因此,红星新闻评论指出,只有依法使用、规范管理公权力,切实消弥公务车和社会车辆或隐或明的界线,才能从根本上杜绝冒充“公务车”的情形。

治理虚假“公务用车”现象

重建社会信任的关键路径

虚假的“公务用车”行为引发了民众对公务车管理能力和透明度的深刻质疑。公众不禁反思:为何造假“公务用车”标识能够如此轻易流通?相关部门是否在这一问题上存在监管缺位或知而不管?如果这种乱象得不到有效遏制,公众可能进一步怀疑真实的公务用车是否也会利用类似手段规避监督,从而对政府部门的管理能力和公信力产生严重冲击。

事实上,社会诚信体系的构建,依赖于每个社会成员对规则的尊重与严格遵守。然而,涉事车主的行为却揭示了部分群体对规则的随意解读,甚至将其视为用来规避障碍的某种工具或手段。更严重的是,这种现象不仅破坏了社会正常运行的基本秩序,还可能诱发“破窗效应”——当公众看到违规行为得不到强有力的惩处,可能会引发更多的效仿,从而进一步瓦解社会的诚信基石。

无论是对“公务用车”标识的管理漏洞,还是对电商平台违法违规商品的监管缺失,都暴露出当前公权力的使用和监督方面仍存在诸多薄弱环节。要重塑公众对规则和公权力的信任,必须通过强化制度建设、严格执法以及提升管理透明度,切实做到规则面前人人平等。对此,舆论普遍建议从技术、监管和教育三方面入手,进行综合治理,从源头到使用全过程完善管理制度。

技术层面

提升“公务用车”标识的防伪能力。将“公务用车”标识升级为信息技术含量更高的防伪标识,例如嵌入性的数字水印或带独立编号的二维码。公众和执法人员可以通过扫码识别标识真伪,从而提高识别准确性且便于监督。

监管层面

加强电商平台与相关部门的协调管控。电商平台应接入市场监督管理系统,部署可以追踪异常销售量和违法违规商品上架的监控算法,对违规商家发布相关产品的信息实施实时警告和及时封禁。同时,还要通过违规商家追根溯源,查处批量制作销售含无法律效应标识的厂家主体,才能彻底斩断其产业链条。

宣教层面

社会各界应加强对公众的教育,引导人们树立正确的价值观和权力观,摒弃对特权的盲目崇拜。同时,公务人员也应以身作则,维护公权力的公正性和严肃性。

- 2025-03-03货车进村被强制“捐款”千元 农村基层治理如何应对“舆情下沉”新挑战?

- 2025-02-21一旦“入局“,“赌”掉前程

- 2025-02-21“AI公务员”上岗,分析DeepSeek对政务服务生态的重塑及潜在风险

- 2025-02-17重庆燃气,点燃群众火气

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号