凉山公益列车“围堵拍摄”事件呼唤拍摄伦理重建

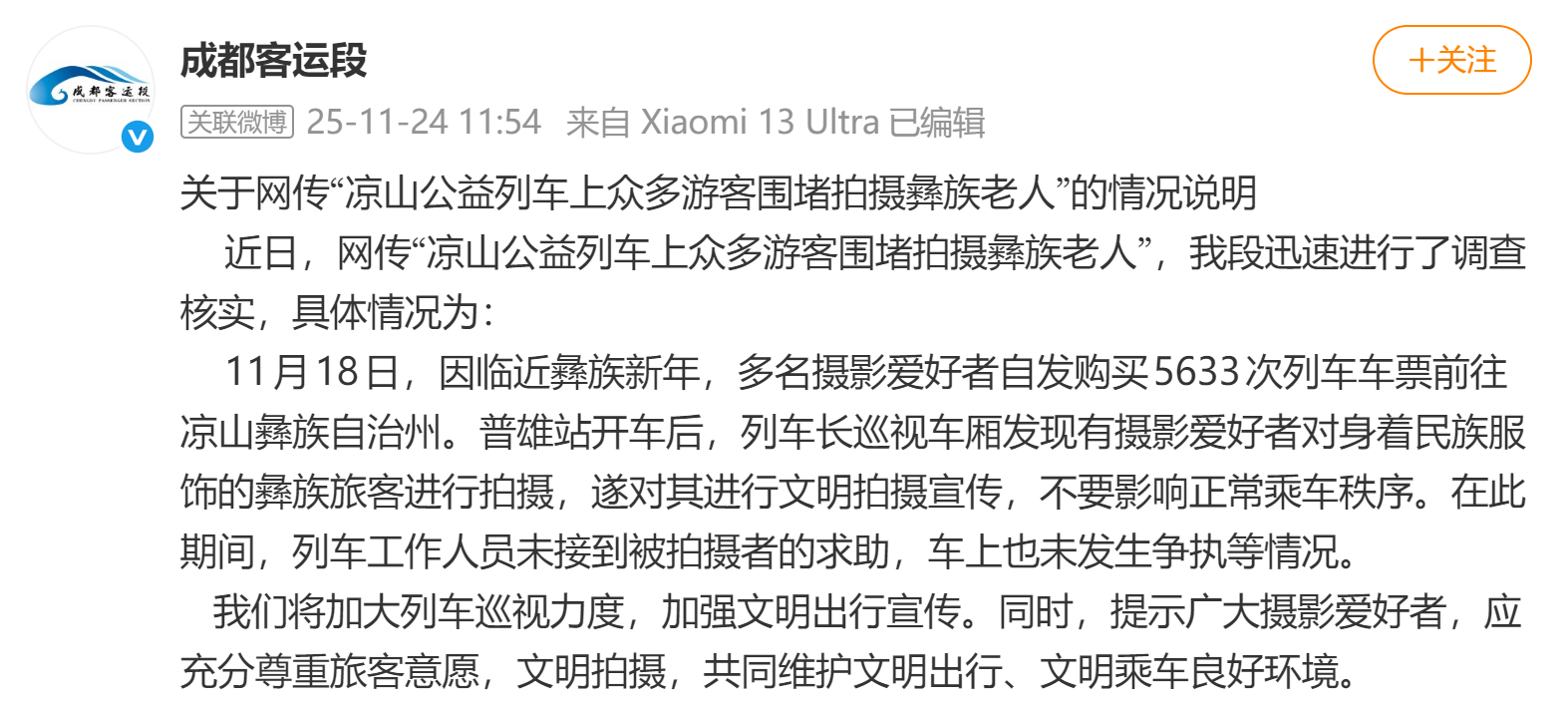

近日,有网友发帖称,在凉山公益列车5633次列车上,有一群游客掏出相机“围堵”一名四川凉山彝族自治州老人进行拍摄。即使被拍摄者明显表现出不适和不愿意,他们依然在拍摄。随后,网友在网上发帖呼吁停止以“记录”为名的伤害。11月24日,成都客运段发布关于网传“凉山公益列车上众多游客围堵拍摄彝族老人”的情况说明,将加大列车巡视力度,加强文明出行宣传。

媒体报道截图

成都客运段官方微博截图

镜头下的霸凌

凉山列车“围堵拍摄”的舆论反思

数十人手持相机反复对准特定个体、持续按动快门,被拍摄的老人明确表达了抗拒……“围堵拍摄”事件在法理与情理上都已超出普通拍照范围,而滑向“镜头霸凌”行为对人格尊严的侵犯。在舆论场中,被反复提及的是“肖像权”“隐私边界”的侵犯。人民网评论称,镜头本应是沟通的桥梁,该展现应有的礼仪。如果缺乏尊重,不仅矮化了自身格调,也给他人带来困扰。

公众愤怒的另一个焦点在于拍摄者和被拍摄者权力的不对等。被围拍的是当地的彝族老人,语言不通等客观因素使得“不要拍”的意愿难以转化成坚决的拒绝乃至维权行动。艺术评论家苏珊·桑塔格在其代表作《论摄影》中指出,拍摄者与被拍摄之间并非单纯的是记录与被记录的关系,而是一种权力关系,相机的每次使用都包含一种侵略性,霸凌产生于镜头内外权力的严重不对等。有媒体观点认为,游客的持续拍摄从“记录”异化为“侵犯”,这正是镜头霸凌令人不适的深层原因,它暴露了部分人在影像消费中,对他人尊严的集体漠视。

同样被舆论关注到的还有列车工作人员与铁路部门的态度,在舆论广泛热议的情况下,管理层面对“围堵拍摄”的不文明行为略显“疲软”。

据目击者的描述,列车员路过人群时,只是轻描淡写地调侃一句“长枪短炮”,并未尝试劝阻。后续成都铁路部门发布有关“列车工作人员未接到被拍摄者的求助,车上也未发生争执等情况”的回应同样引发了部分质疑。极目新闻评论追问,维护车厢秩序与旅客安全,本来就是列车运营方的基本职责之一。当一群游客围堵已经影响到他人安宁与通行时,无论规章是否逐条列出“禁止拍摄”,列车员都不应以“没写在制度里”为不作为的借口。

轻描淡写的回复暴露出铁路方在管理上的漏洞与责任意识的缺失。进一步来看,相关事件暴露出制度层面尚未跟上现实变化的一些空白。现行的铁路乘车守则、公共秩序管理规范,更多是针对传统的扰乱秩序行为,如喧哗、吸烟、霸座等,对“摄影扰民”“镜头围堵”等新型行为,缺乏直接对应的条款。在管理实践中,如果一切干预都必须“对照条文逐条适配”,不可避免会出现“无条可依则不作为”的尴尬局面。

拍摄伦理的呼唤

重塑影像传播边界

赋予被拍摄者表达的主动权

以上舆论的聚焦争议还引出了一个话题——当民生设施在网络时代意外获得“景观化”的属性时,如何避免公共空间中的真实生活被偷换成供外界消费的“文化素材”。很多网民对“猎奇式围堵拍摄”的直觉反感,其实在于他们敏锐地捕捉到了这种“视角上的等级”。一方是“来体验”“来创作”的观光游客和摄影爱好者,一方是“被体验”“被记录”的本地居民,边界如果不被清晰划出,很容易在现实中演变为某种软性歧视。不同评论文章虽各有侧重,但都在追问同一类问题——谁有资格决定他人的形象如何被呈现?谁有权决定他人在什么情境下被暴露给陌生的公众?特别是在短视频、社交平台主导的传播生态中,这个问题的现实意义尤为突出。许多人拍照时并不思考,被上传的影像可能被多少人反复观看评论和二次加工,更会忽视照片作品在算法推送下获得的长期性曝光。拍摄者表面上认为是“只是拍一张照片”,实际是在不经意间决定了别人的部分公共形象。

因此,舆论对“拍摄伦理”的呼吁意在提醒社会,当前社会的影像传播能力远远超出以往,个体对自身形象的可控程度却在下降。一旦任由“猎奇式记录”和“流量驱动”的创作冲动主导行为,不仅会持续制造类似的伤害事件,也会不断侵蚀公共生活中的安全感。

不过,舆情讨论中还有一种理性声音强调制度约束的同时需要避免滑向“以禁代管”的简单反应。

公共空间的开放性与多样性,本身需要相机、手机去记录传播,利好角度上有助于地方文旅发展,让更多大众得以看见不同地域人群的生活图景。但问题不在于“拍还是不拍”,而在于“如何拍”“拍到什么程度”“在何种前提下可以拍”。因此,其中隐含着一个平衡,既要保障公众的记录权与表达自由,又要捍卫每个人在公共空间里免受打扰的基本权利。舆论在批评围堵拍摄的同时,正尝试推动社会形成一种新的共识“拍照之前,不妨多一声征询”,对方表现出犹豫或抗拒时,就应果断放下设备。这看似是一种“软规则”,却是现代社会维系彼此尊重的关键一环。

未来,随着越来越多原本封闭或陌生的空间在网络上被“打开”,类似的镜头紧张关系还会延伸出现在城乡结合部、城市老旧社区等各种社会边缘场域之中。真正有建设性的路径或许并不在于彻底否定拍摄和记录,而在于让被拍摄者逐渐从“被动的对象”转变为“有权选择的主体”。这既意味着在具体互动中尊重他们说“不”的权利,也意味着在更宏观的层面为他们提供表达自身、讲述自身的渠道与能力建设。只有当那些长期被镜头凝视的人群,能够以自己的方式回望镜头、回应凝视,影像世界中的权力失衡才有可能被部分修正。

- 2025-11-24婚礼营销社保卡引争议,银行删文沉默暗藏舆情风险

- 2025-11-24舆论关注宿舍直播“隐私角落”,热潮蔓延暗藏隐患需警惕

- 2025-11-19校园霸凌易引发舆论强烈关切,各方应如何有效协同治理

- 2025-11-19赤峰“抢菜”事件反思,新型农业经营主体权益如何保障

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号