“暴走团”占道未让行救护车 公共秩序类舆情当如何处置?

近日,辽宁朝阳市大凌河景区内一支百余人的老年徒步团在行进过程中与救护车、消防车因道路占用发生短暂僵持,引发社会关注。网络视频显示,徒步团队列占据道路中央,闪着警报灯的特种车辆无法通过,约两分钟后救护车让行,徒步团率先通过。事发时,特种车辆正在配合当地活动的安保任务。

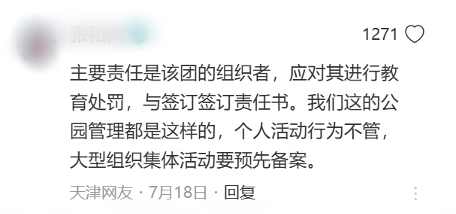

事件曝光后,当地派出所在媒体采访时将此事定性为“素养问题”,表示将对负责人批评教育;景区管理中心则称“只提供场地”;当地市长热线、体育局、文明办等多部门表示,已经有相关部门介入,以“已记录、在处理”口径模糊回应,未给出具体应对措施或整改计划。

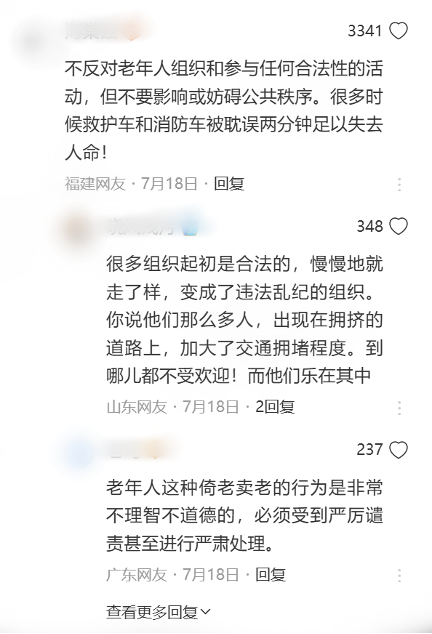

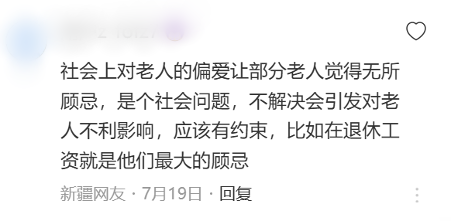

舆论观点呈现分化趋势——“公共安全派”痛批暴走团“缺乏底线意识”,认为“无论是否紧急任务,特种车辆都应优先通行”;“管理缺位派”把矛头指向景区和当地市政部门,“放任未报备的大型团体占用公共道路”;“代际撕裂派”则把事件解读为“老年退休群体”对公共资源的挤占。

“息事宁人”式回应

被质疑“高举轻放”

官方选择低调处理,固然有考虑社会稳定、尊老传统等合理性。然而,也有舆论观点提出,应急车辆,关系群众生命与财产安全,其畅通具有最高公共价值。将老年群体的健身便利置于救援急需之前,涉嫌违法,同时违背社会公序良俗,质疑官方“息事宁人”的处理思路或会导致公共利益被让渡。

值得警惕的是,在网传视频中,当事“暴走团”成员面对公共安全问题,表现出集体式的“无动于衷”。群体中普遍存在的“法不责众”心理,或会将应有责任分散甚至产生推诿姿态。更进一步,作为公共空间的管理者, 需注意“团体无序”向“无序团体”的潜在发展趋势。

面对各地“暴走团”占道风波的频繁发生,各方不可忽视事件温和处置带来的社会隐患:其一,后续舆论观点呈现的持续不满,反映出社会对法治权威的渴望;公安部门的“教育应对”极易造成“破窗效应”,引发同类行为的效仿与泛滥。其二,居民的正当权益和健身需求固然重要,但不可成为社会无序和公共安全让步的借口;唯有将底线意识和法律权威贯穿于治理全程,才能从制度上防止“法不责众”成为“免罪符”。其三, “高举轻放”或将弱化群体规范自律与公民责任感的培育,削弱社会规则教育效力。

对此,极目新闻评论呼吁,老年人退休后的个人爱好不能成为公共秩序的负担,更不应屡屡撕裂社会的文明共识。相关部门、社区以及公共场所的管理者,都要对老年“暴走团”加强宣传引导,帮助老年人理解规则,重视安全。

公共空间中的集体健身与秩序困境

老年“暴走团”、广场舞团等,已成为近年来中国城市景观的独特风景。其存在虽源自居民健康诉求与社会交往属性,但因公共空间资源有限,相关集体活动与社会秩序不时发生碰撞,进而引发舆论层面及社会治理方面的双重反思。辽宁朝阳“暴走团”占道风波正是这一长期矛盾在特定语境下的集中爆发。一方面需正视“暴走团”背后的正当需求,另一方面也须厘清权利边界与秩序维护的制度逻辑。

“暴走团”的集体属性,满足了老年人的社会归属感和仪式感需求:统一装备、整齐步伐、喊着口号……这些元素为参与者提供了身份认同。相比独自锻炼,集体化运动不仅安全感更强,也能消解城市中老年人普遍存在的孤独焦虑。对于“退出职场,但不愿退出生活”的老人来说,暴走成为与时代节奏“同频共振”,融入城市生活的重要渠道之一。然而,当此类人群和集体健身诉求以几何级数增长时,城市有限的公共空间便难以完全承载。这层矛盾在广场舞、暴走等活动中,愈发突出地呈现出来。在个体融入到集体行动的过程中,规则意识易在不经意中被弱化,也增加了公共空间发生冲突的概率。尤其是在中国大中城市老城区,体育、休闲、交通、应急等多种公共需求长期“挤压”在同一空间,空间资源的紧张直接诱发行为的边界倾轧与错位。

在空间失序背后,暴露出当前公共治理中“软管理”与“硬约束”双重不足。一方面,部分城市尚未形成完善的健身空间规划与分区——缺乏针对不同人群、不同时间段的细致引导,导致空间“无序竞争”;另一方面,面对突发的空间冲突,执法、监管存在犹豫,未能明确引导社会成员正确看待、应对问题矛盾,在一定程度上弱化交通、急救等公共规则的约束性。

健身空间秩序的协同治理路径

另一方面,要有效化解健身需求与空间秩序冲突,也绝非单靠取缔、限制即可解决。简单的“一禁了之”,只会将问题表面化、隐性化,忽略了背后庞大的老年群体健身诉求。因此,未来治理建议在以下几个方向协同发力:

一是精细化空间供给

城市总体规划和社区微空间设计应自上而下兼顾多元群体与不同时段的使用需求,实现空间的均衡和高效利用。在宏观层面,市政部门应将健身步道、活动广场等设施纳入城市绿色空间系统规划,通过调查居民运动习惯与需求数据,科学布局健身资源。

二是规则透明与参与共建

在公共空间治理中,仅依赖外部管控往往事倍功半。应通过制定科学、具体、简便易行的活动规范,将“公共空间共享共治”的理念渗透至健身团队的日常管理。例如,明确各项活动的允许时段、音响分贝、场地划分和安全要求,并用通俗易懂的方式进行公告和宣传。在此基础上,发挥社区居委、楼组长、健身团队骨干的组织力,通过民主协商,为各团队量身定制“团规”,并建立内部自律与互相监督的激励和约束机制。定期组织示范活动、经验分享和矛盾调解,通过榜样带动、舆论引导,强化成员的规则意识和责任感。

三是法律约束与人文关怀并重

适度提升相关法规的执行力度,是守护公共安全和秩序的底线。对于噪音扰民、阻碍交通、妨碍他人正常生活等严重行为,应依法进行查处,起到有效震慑。然而,治理不应止于“堵”;同样重要的是坚持以人为本、尊重老年群体的正当健身权利。相关部门和媒体应加大对“全民健身”“多元共融”社会价值的积极宣传,让公众共同维护老年人通过健身活动追求健康、社交和精神充实的权利,营造社会对多元群体包容和理解的良好氛围。同时还要引导公众树立规则意识,使维护公平、和谐的使用环境成为自觉行动。

四是创新社会治理方式

面对复杂且动态的空间使用矛盾,单一的行政或司法介入难以持续奏效。应积极引入社会组织和志愿服务的力量,建立“空间协调员”机制,创新治理模式,实现柔性、专业化的冲突调解。在健身、休闲和交通活动的高峰时段,空间协调员可以承担现场巡视、秩序维护、信息沟通等职责,对突发纠纷及时干预、理性劝导,帮助居民和健身团队理解彼此诉求,寻求最大公约数。与此同时,通过信息公开和社区议事平台,及时发布场地使用情况、值班安排及活动预告,便于各方合理安排时间,主动避让高峰,减少僵持与误解。

- 2025-07-14银行两次回应拒收2万枚硬币事件效果欠佳,应对策略与执行须统一

- 2025-07-07招商银行因推销电话骚扰客户赔偿5000元,“客诉”如何演化成“舆情”?

- 2025-06-23柜员拿放大镜办业务被吐槽低效,银行应如何优化员工管理化解客诉舆情风险

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号