容缺不失格,晋升有边界:江苏淮安一干部违规审批反获晋升的经验启示

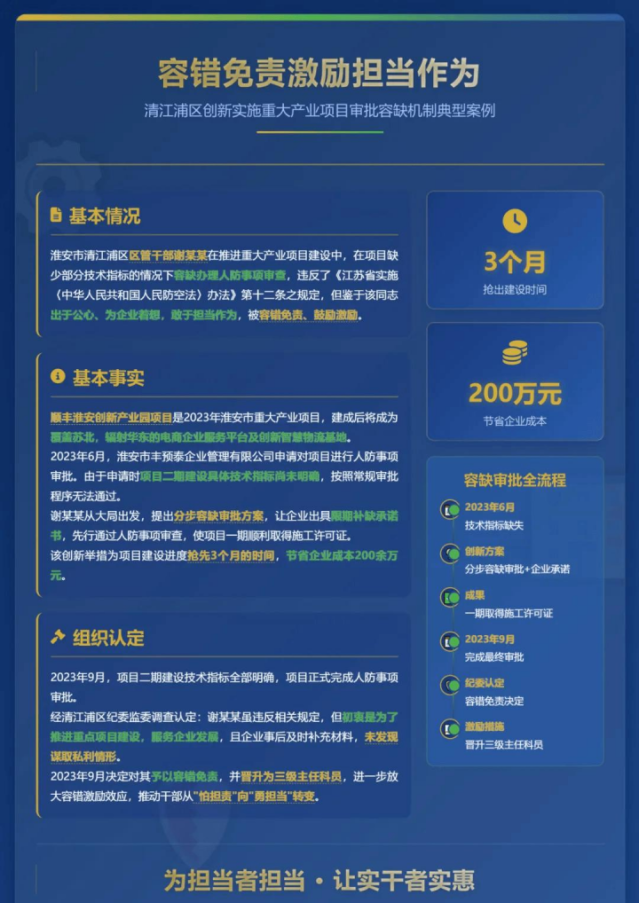

随着我国行政体制改革与营商环境优化的持续推进,干部“能为、敢为、善为”的时代命题被不断提及。7月1日,江苏省淮安市清江浦区纪委监委通报区管干部谢某某在推进重大产业项目建设中因容缺办理人防事项审查,虽违反规定,但出于公心、为企业着想,敢于担当作为,被容错免责并晋升,使“干部担当作为”成为近期社会热议焦点。

激发干部担当作为 破解“洗碗效应”

过去,因个别地方出现问责泛化、追责过度等问题,部分干部出现“多做多错、少做少错、不做不错”的心理。这种“洗碗效应”(指在组织或团队中,主动承担任务者因偶尔失误受到责备,而逃避责任者因不参与免于追责的现象)抑制了创新精神和主动担当的管理氛围,对地方经济社会发展构成现实障碍。江苏淮安谢某某因其敢于担当,虽有合规瑕疵但无私利私心的行为而被免责并晋升,体现了容错机制的本义——划清“错误”认定的边界,不因规避风险而牺牲改革动力。

更进一步看,“淮安经验”的精妙之处在于其容错并非无底线“免责”,而是有严格范围和操作程序。细究案例时间线可以发现,清江浦区纪委监委容错决定是在违规行为发生后三个月、待企业补正完毕、项目完全合规后才作出的“事后追溯式”容错,而非事前风险报备、审核过的免责承诺。这种设计一方面保留了风险可控、问责有效的制度底线,另一方面又通过事后判断为实际创新运行留出“验证窗口期”。其本质是一种有条件、可逆向的“事后容错”制度创新。

此种谨慎而精准的容错晋升,既为实干者保驾护航,又未放松干部队伍风气和公平公正底线。对此,光明网点评总结道,淮安此案可贵之处在于组织部门为“容错”机制划出了可操作边界:其一,初心为公,无私利掺杂;其二,情势紧迫,常规路径难通;其三,风险可控,事后补正到位;其四,结果导向,成效切实显著。制度设立的初衷在于精准护航,即“把权力关进笼子里”的同时,又能让愿担当、敢担当、善担当蔚然成风。

有基层干部踌躇于“规矩太死”“创新有风险”,有推进改革意愿却担心“一失足成千古恨”。也有一些干部遇事便祭出“按流程走”“按规定办”的挡箭牌,看似规矩严明,实则不担当、不作为。其核心症结在于,干部考核激励机制模糊不清:一方面强调“鼓励担当、宽容失败”,另一方面在问责标准判定、免责条件把握、考核指标设计等领域缺乏制度化细则。加上政绩考核和晋升评价往往以结果为导向,“免责可晋升”未入考评主渠道,干部只敢在无风险领域展现担当,结构性激励歧义尤为严重。谢某某被晋升,让广大干部明白,坚守初心、风险可控的积极探索将获得组织信任和制度背书,有利于形成敢闯敢试、合规创新的新常态,为经济社会高质量发展打造坚实基石。

风险 警惕容错机制异化为“带病提拔”

另值得注意的是,容错机制在实际运行中若制度规范不到位,极易被别有用心者利用,成为“带病提拔”的权力套壳——在干部实际存在纪律风险、审批违规、诚信瑕疵甚至腐败问题时,通过制度空档以“担当”“创新”之名包装晋升,掩盖本应追责的实质性违规。最终,“为干事者背书”演化为“为违规者开绿灯”。容错晋升与带病提拔界限模糊,不仅会影响政治生态清明,还会抑制真正实干者的公平竞争。此外,当正向机制异化为偶然的“人治恩典”,需警惕对重大失误的问责尺度因主观判断而异,变相削弱纪律刚性,也会误导干部“冒险有奖”。

以谢某某容缺办理事项为例,理论上讲,行政审批流程的设立普遍是经过合法性、合理性充分论证,是确保公共利益、行政公正、防控风险的制度防线。“容缺”初衷是减少行政摩擦,提高效率;但在缺乏刚性界限、公开透明评估、全链条追溯问责的大背景下,容缺操作一旦扩展,可能会造成“自由裁量权”无序膨胀,为权钱交易、选择性执法、不公平审批打开缺口。现实中,审批人员在上级压力、企业诉求和操作合规需求之间,极易陷入两难:严格执行容易被指“吃拿卡要,消极怠政”,灵活变通则可能面临违法违规、追责问责风险。谢某某这一案例以企业及时补正自陷“皆大欢喜”,但若遇材料无法补全、项目因此失控、发生责任事故,审批人就难逃处分。这既是审批裁量权边界难以明确之痛,也是行政审批改革深化的现实困境。

对此,红星新闻文章呼吁,立法层面亟需清晰界定“主审要件”“次要条件”,出台可操作的判断模板,防止“人情化”“主观化”扩张,减少审批者顾虑,让其“有谱敢为”。

以法治细化容错边界

强化制度支撑,增进社会共识

容错纠错机制的真正生命力,来源于政策的可预期性和制度的稳定性。事实上,山东青岛等地早在探索“容缺受理、容缺审查”模式,并制定容缺目录、承诺追溯、信用奖惩等配套措施。但当前,我国对“容缺审批”“容错免责”等创新举措多停留于“政策试点”与“经验交流”,未能以明确的制度方式写入责任豁免体系,也未建立失败激励机制,容易导致地方实践层层“试水”、干部干事“凭胆量”,甚至出现“碰运气”心理。针对容错边界模糊、适用标准不一、责任划分不紧等现象需从法治和制度高度,细化容错边界、区分失误与渎职,建立科学评估与追责体系。

01制定涵盖重大改革创新、营商环境优化、急难险重任务等领域的详实容错清单

明确可适用“容缺”“容错”的具体事项类别,厘定“试错红线”。比如,将涉及国家安全、社会稳定、民众生命财产安全等领域明确为“不可容错”范围。对于流程性、辅助性、技术性失误,可根据情节轻重、主观动机及后果影响分层容错。此外,应建立基于案情事实、风险可控、损失可挽回等多个维度的评估模板,明确主观失误、合理创新与违法乱纪的判定方法,并引入第三方合法性评估机制,保障容错决定的客观公正。

02纠错机制不可或缺

在鼓励干部勇于突破守旧、敢于改革创新的基础上,需建立及时纠偏和责任追溯机制。经核查发现确属创新探索失败或决策失误的情形,在容错免责的同时应建立“问题复盘—经验总结—机制完善”三环联动,堵住同类风险重复发生的口子。确有程序不当但已完成整改、未造成不可逆恶果的,应视情“减责、缓责、免责”,从而在包容与规范、激励与约束之间寻求最大公约数。

03容错晋升作为新时代干部管理的重要创新,离不开有效的社会沟通和解释

因信息不透明、宣传不及时,致使同类案例易被误读为“关系晋升”或“暗箱操作”,甚至引发“带病提拔”舆情风险。建议相关部门对涉及重大项目容错免责决定、干部晋升等事项,实行全链条公示,适时公布事实依据、程序流程、核查结论和晋升理由,广泛征求纪检、企业、群众等各方意见,邀请新闻媒体介入,把准舆论导向。对社会关注焦点和敏感疑问予以及时权威回应和专题解读,普及政策精神,疏导社会认知偏差,消除不实猜忌。同时,把握宣传分寸,宣传“有功必奖”的同时要警示“有错必纠”,推进社会整体认识从“怕犯错、怕担责”向“敢创新、敢担当”转变。

- 2025-07-07停车场收取2650元后放行执法暂扣车辆,公权力涉嫌“外包”质疑仍待平息

- 2025-06-23梳理违规吃喝整治行动“念歪经”的现象

- 2025-06-17“既要又要还要”问题在哪?基层干部有苦咋解?

- 2025-06-17“安徽泾县游客被打风波”处置应对反思

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号