高校食堂餐食异物再现 “鼠头”舆情为何“来去匆匆”

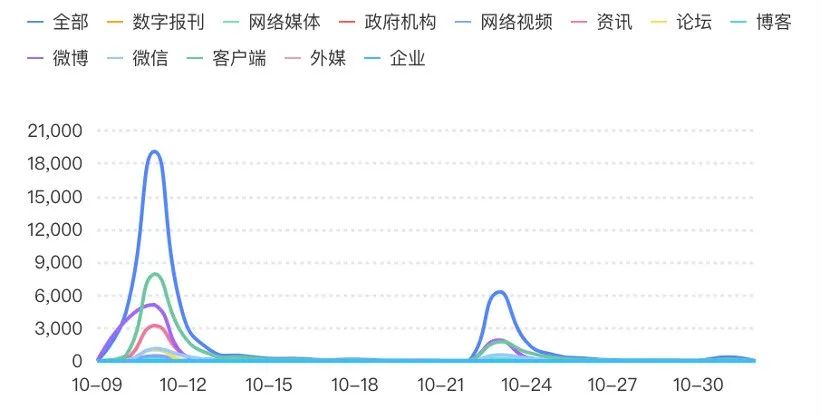

10月10日晚间,某微博时事博主称一高校食堂吃出疑似“鼠头”的不明物体,并称该校已经对学生的网络传播进行限流。当日,该校即发布公告称,解除与食堂承包商的合同;其承包商随后向媒体表示,已连夜赴该校处理此事,并表示此事中尚有疑点,自己也才中标3个月且尚未签订合同。此事经沸点视频报道,迅速登上当日社交媒体热搜榜单高位,并在10月12日快速消失于公众视野当中。直至10月23日,国务院食安办就校园食品安全事件约谈南昌、唐山人民政府主要负责人,才让相关话题重回舆论视野,话题热度呈现小幅回升。

话题传播趋势图

来源:人民众云

那么,如此重大的事关学生食品安全的问题,为什么可以在如此短暂的时间里就消失了呢?这个话题因何而“火”,而“火”又是怎么被“扑灭”的呢?

著名传播学者沃尔特·李普曼有名言指出,“新闻和真相并不是一回事”。因此,本篇内容仅限于公开传播环境中的可见信息部分,只分析本次负面舆情背后的传播学原理,但这些分析不代表事实,和真相也或许并不一致。

在这个负面舆情中,需要重点分析三件事。

01

传播共振对话题的推动作用

本次“鼠头”话题火爆的一个重要原因,就是和不久前江西某高校出现的“鼠头鸭脖”事件形成了传播共振。通俗讲就是本次的“鼠头”,是借了江西“鼠头鸭脖”的“光”。

传播共振,就是在一个话题的沟通元出现在某个传播场阈当中的时候,这个场阈中还存在有相类似的话题并被激活,共同形成了更大流量和影响力的话题。当发生这种情况的时候,我们就可以认为这是传播共振了。

这种共振往往会有两种不同的情况,要么这些相类似的话题有可能流量热度相差无几,他们其中的共性部分便会形成一个总体大流量话题,我们称之为“联合”;也有可能这些话题中的某一个话题热度明显高于其他,那么所有相关的沟通元、传播话语,都将以这个大流量话题为主,其他小话题一边借势、一边为主话题贡献自己的流量,形成一种类似“大河有水小河满”的状态,我们可以称之为“吞并”。

而要形成这种传播共振,是有一些必要条件的,其中最重要的一组,就是“传播场阈”和“认知基模”。

传播场阈,简单来说就是那些对某话题感兴趣的人们沟通的范围。是人们平时聊天、看新闻、发评论所使用的平台、媒体,或其中的某个版块、专栏、话题。比如在微博#鼠头鸭脖#这个话题当中,就会有相对比较稳定的人群持续关注,并对此发表评论。而在抖音的相关话题标签下,则会有另一群相对比较稳定的公众对抖音里报道的内容持续关注和评论。要注意,这两个场阈原则上是互相独立、分割开的,两个场阈之间的信息互动,也是会通过两个场阈中的共有用户(我们称之为“搬运工”)进行较低效率、较高失真的信息复制和转载。这种传播共振往往出现在同一个媒体渠道,或者虽然在不同渠道但人群重叠度较高的环境当中。

另一个条件是“认知基模”,通俗讲就是我们记忆中的故事套路。例如“鼠头”事件。在江西高校“鼠头鸭脖”这一社会性重大舆情传播的时候,已经向大部分公众仔细介绍了这个事件的起因、经过、结果,而人们在学习了这个故事结构之后,就在记忆中形成了与“鼠头”和“鸭脖”这两个沟通元相对应的认知基模。包括其中的重点人物、重点事件,故事怎么发展的,最后什么结果,这些“故事套路”或称“故事基模”,在人们脑海中形成了一种定式。在这之后,一旦出现了与这两个沟通元相同或相类似的人物、事件、情节,只要能让公众联想起之前“鼠头”“鸭脖”,那么就会唤醒人们心中的“认知基模”。于是极大地降低了公众对这件事的学习、理解成本,公众根据自己已有的“认知基模”对此事快速学习、瞬间了解。这类似我们日常生活语言中所使用的“典故”“成语”,说个词,大家就能明白整个故事的来龙去脉。

公众的理解成本降低了,传播速度和传播范围,也会明显增加。这同时又产生了另一个问题,即人们过于相信自己的“认知基模”而在一定程度上忽略事实真相。因为仅需要很少的信息、很低的成本便可以激活之前的全部回忆。这种省心省力的学习,所以人们没有过多动力去了解新事件到底是怎样,也就没有动力去了解真相了。更值得注意的是,当新事件的某些关键要素缺失、或者与“认知基模”不符的时候,人们便会遵循格式塔心理,对缺失和不符的部分进行“脑补”。在负面舆情的传播过程中,这个过程是流言产生的重要出处。

同本次“鼠头”事件的主体单位某高校一样,当其他主体在对关涉自身的舆情进行关注的同时,也要注意传播环境当中那些与我们相关、相似的各种重要话题、沟通元,一旦发现,就需要快速制定预案,及时处理。谨防因传播共振将小事变大,将简单的事情变得难以收拾。

02

传播环境中的“熵”,削弱了传播动力

在传播动力系统论当中,除了“传播共振”之外,环境中的传播动力还来自于“熵”。

“熵”作为一个热学概念,指的是“混乱的程度”,混乱程度越高熵值越高,反之亦然。在传播动力系统理论中,传播环境就是一个耗散结构,只有那些内容混乱,方向不确定的信息,才会具有传播环境所赋予的后续传播动力。反之,如果在一个传播场阈中,某个话题的信息稳定、清晰、方向一致,那么这个话题必定会失去环境赋予的传播动力。

通俗来讲就是那些大家都知道的、没什么新意的话题,往往没人有兴趣进行二次传播;反之,事情越复杂、混乱,越众说纷纭、意见不统一的话题,越容易被二次传播。

回看本次“鼠头”事件,除去激发了传播共振之外,各种报道、爆料,并没有太多与江西“鼠头鸭脖”事件的迥异之处。事件的当事方学校、食堂承包商,也都在几个小时内高速处理、快速反应发声,处理结果也没有太多、太明显的问题。在没有熵增的环境中,其二次传播动力被严重削弱。同时要注意的是,在本次“鼠头”事件中的那些可能的“疑点”,因各种不明原因并没有被报道、炒作。于是在传播场阈当中,这个话题就总体表现为一个缺乏熵增的“无聊新闻”,也自然没有太多二次传播的动力。

值得强调的一点是,熵值,是需要靠有影响力的媒体、“大V”来进行第一次传播,将信息投入传播环境中引发公众关注的。所以,一种可能性是这件事情无聊透顶,根本没有任何可传播、可讨论的价值;另一种可能是即便这个事情十分有“梗”,但其传播渠道被控制、被抑制,或者传播渠道资源被其他更值得传播的话题所占用,没有足够的传播流量向传播环境中输入此话题的熵增,无法输入混乱,那么这个话题同样不会具有传播环境所赋予的二次传播动力。

03

构建“拟态环境”引导公众态度

李普曼还有一个非常著名的理论观点,就是“拟态环境”。

通俗讲“拟态环境”就是为公众营造一个有利于传播者的虚假环境。著名学者唐纳德·肖也曾做出过类似的判断,他说“媒体可能无法控制你怎么想,但在控制你想什么这件事上,却十分出色。”

当下,我们对这个世界的了解,并形成我们自己的态度,更多依靠各类媒体的报道这种间接途径,而非直接习得。而媒体的报道无论真实与否,绝无可能是全面的。在片面的报道中,我们所形成的态度、所了解的事件“真相”,也会在一定程度上是片面的,是有媒体立场的,是“拟态环境”的。

我们常说“一体两面”“一个硬币有两面”。如果各方通过媒体对公众议程进行设置,营造一个客观的、基本符合事实的,积极向上的、有利于社会团结和发展的正能量“拟态环境”,那么这种对舆论环境的干预尚值得提倡,是有利于公众和社会的;但如果仅为品牌、企业,或个人的私利,而利用媒体营造一个只对自己有益,却可能会损害更多人利益的“拟态环境”,并以此为自己脱险或获利,那么这种做法将是短视、自私,并且从长远看是在自掘坟墓的。

在本次“鼠头”事件当中,官方回复极为迅速,“当晚解除合同”“当晚乘坐高铁赶赴现场处理”,官方发声高效且恰当,但也暗藏了风险。

在官方发声之后,舆论环境中这种“积极处理”“有责任”“有担当”的拟态环境或是自然形成,或是“议程设置”,但其实都在公众态度的形成上产生了重要的影响。涉事主体在不清楚公众的态度方向,或在没有初步建立适当的拟态环境情况下,就草率地快速回复发声的话,就会使这种回应在某种程度上变得具有极大不确定性,有“赌”的成分。如果拟态环境中公众的态度是负面的,那么涉事主体的一切回应发声,都将是公众攻击的话柄,反之亦然。

反思“第一时间回复”这个舆情处理方式是否准确得当,笔者建议,舆情发生之后,应该“第一时间处理”,进行研判分析、做好应对预案,而不一定是第一时间“回复”。在进行公开回复之前,应有对场阈中公众态度、舆论关切的基本评估。在必要时积极运用“拟态环境”进行正面引导,建立足够的“群众基础”,可让官方声明、发声更具说服力。

- 2023-10-31“鼻吸能量棒”侵入中小学?铲除孩子身边危险的诱惑

- 2023-10-31“请公主弄下电刀”,医院“玩梗”宣传应适度

- 2023-10-27国务院食安办约谈 让舆论对高校食堂“鼠头”事件处置产生新期待

- 2023-10-26累计处置违法违规账号1781个,严惩造谣传谣账号,守住指尖上的文明

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号