茉莉奶白饮品中喝出完整塑料袋,新茶饮如何打好“质量保卫战”

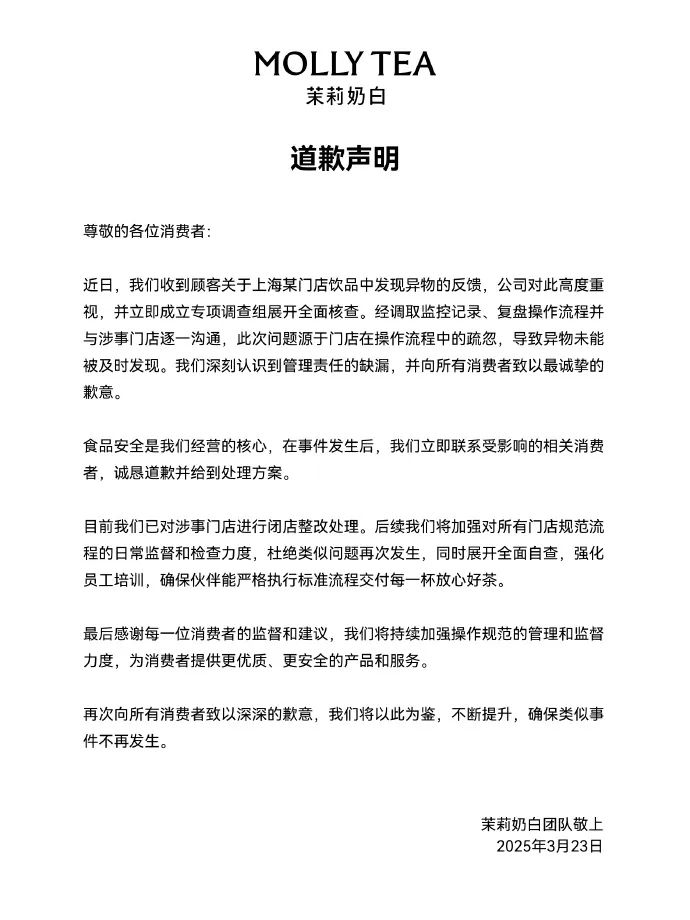

3月23日晚间,新式茶饮品牌“茉莉奶白”发布道歉声明,回应消费者反映“奶茶中喝出完整塑料袋”一事。涉事门店位于上海,被要求闭店整改。道歉声明内容显示,此次问题源于门店在操作流程中的疏忽,导致异物未能被及时发现;在事件发生后,茉莉奶白团队立即联系受影响的相关消费者,诚恳道歉并给到处理方案。

当前,公众对通过现代技术加工的食品表现出更为严苛审视的态度。叠加近来曝光的蜜雪冰城“隔夜柠檬”、沪上阿姨“过期西柚粒制作杨枝甘露”等事件,更加激发出舆论对于新式茶饮质量安全的不满情绪,公众的“风险想象”进一步加深。

品牌面临冲击压力

旧闻累加恐生“新谣”

现如今,新茶饮品牌正在加速洗牌,因“操作疏忽导致异物出现”折射出的食品安全问题,无疑会对品牌口碑造成“连锁冲击”。如有评论称,“一次异物事件,不仅伤害了消费者的信任,更可能对品牌形象造成难以估量的损害”。相关食品安全风波除了面临消费者的监督压力,还需应对互联网的潜在透视。新媒体时代技术的发展使得传播形式变得多样化,信息传播的链条越长,信息越失真,尤其是短视频平台的迅速发展,让更具冲击性、更接近现场真实性的视频几乎在第一时间触达公众。此次门店规模刚刚破千的茉莉奶白出现异物的图文视频在互联网上迅速传播,也加大了企业的“自辩”压力。

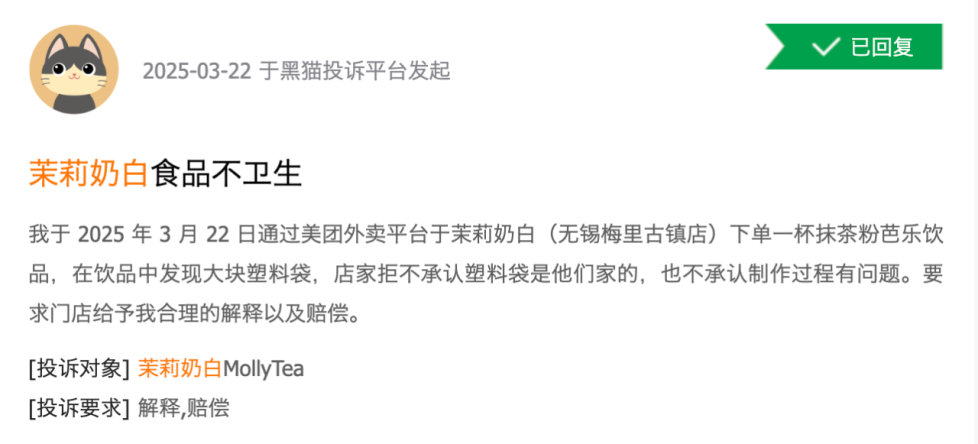

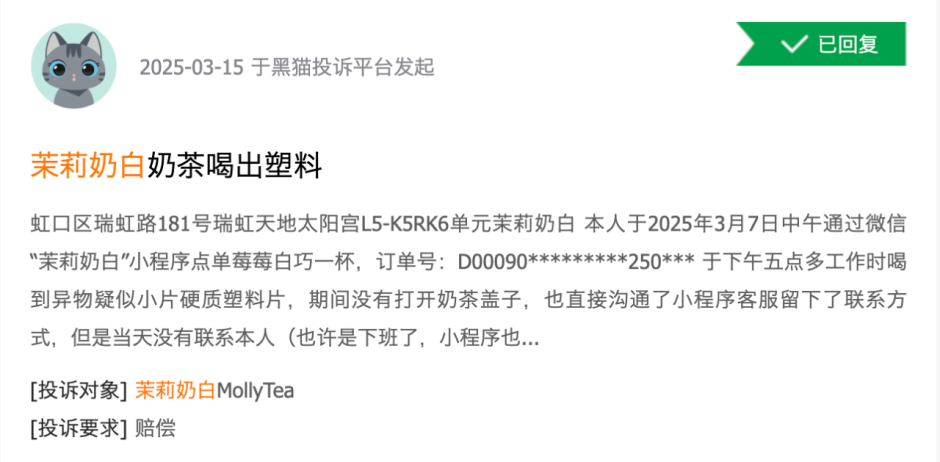

在消费者投诉平台上,有不少消费者反映在茉莉奶白产品中发现异物。当前,随着自媒体对于舆论场议程设置能力的加深,部分网民极易被自媒体推文中呈现的“异物”“致癌”“有毒”“激素”等吸睛词汇吸引,表现出“集体无意识”“从众”的特点。而泛化炒作内容的“病毒式传播扩散”也致使社交媒体间接成为食品安全问题传播的重要力量。

通过类案分析不难发现,食品安全领域的舆情事件经常会被反复炒作、不断变异,部分旧闻加工就变成“新谣”,同一品牌的不同事件也极具混淆性。可以预见的是,如果当事茶饮品牌不就食安问题全线整改,在视觉化与多元化的加持下,相关话题可能不断衍生、传播范围也持续扩大,反复出现“小事变大,大事变爆”的局面,加剧消费者信任割裂。

品控管理事关品牌扩张

舆论呼吁“练好餐饮基本功”

此次事件发酵后,有网民一针见血地指出,“食品安全是餐饮底线,标准化才是扩张的王道,品控出问题再多钱也救不回来”。相关信息显示,2025年以来,蜜雪冰城等新茶饮品牌相继登陆资本市场或推进IPO计划,新茶饮行业的激烈竞争随之进入以资本实力为核心的下半场角逐。此事曝光出的品控问题、食品安全问题无疑成为当事品牌的减分项,对品牌扩张造成强势冲击。

此外,诟病当事品牌管理问题、信誉问题等声音持续发酵,舆论强调此次事件暴露出高速扩张中的管理脱节。如北京商报认为,“因高速扩张而出现管理漏洞的品牌不在少数,茶饮品牌的案例更是存在,一句操作疏忽、管理疏漏并不能从根本上解决问题,如何完善管理体系才是当务之急。食品安全乃是经营之本,随着品牌规模扩大,茉莉奶白的管理难度无疑会持续增加,外加茶饮市场竞争激烈,茉莉奶白要站稳脚跟便要练好餐饮基本功”。荆楚网评论称,“一句轻巧的‘操作疏忽’,难以完全消解消费者心中的疑虑。一个‘低级错误’,却可能让品牌方的所有努力付诸东流。毕竟,消费者走进门店,最核心的诉求就是喝到一杯安全、干净的饮品”。

新茶饮步入“质量保卫战”

“重营销轻品控”引发舆情思考

目前,涉事门店已被闭店整改,品牌方承诺加强监管。但仍有媒体延伸讨论认为,“茉莉奶白此前主打‘现制鲜奶茶’概念,但操作流程中原料包、预制品的工业化使用已暗藏风险。此次塑料袋事件或为员工未按标准流程拆解原料包装所致,折射出培训与监督机制的失效”。当受到舆论影响后,正面舆论会被行业吸纳,涉及单个企业的负面舆论则极易被具体指向化。有舆论关注到,“近年随着新茶饮行业竞争压力增大,行业普遍存在‘重营销轻品控’现象,加盟模式下总部对门店监管极易流于形式”。究其根本,类案的集中发酵会使涉事主体陷入食品安全信任危机,导致品牌声誉受损,也将直接影响相关行业的口碑,最终导致整个行业为此买单。

从舆论反馈看,一旦民众对食品安全问题表示不满,有关部门的监管能力、涉事企业的信誉亦受波及、遭到批评。当前,全民监督、全民举报仍是食品安全事件曝光的主要方式,同时还伴随着自媒体的“潜在压力”。鉴于此,监管部门需要懂得借助民力、倾听民声、回应诉求。建议完善引导处置机制,提升各方舆论引导能力,避免“小事拖大,大事拖炸”。如监管部门、行业机构可开展食品安全领域舆情危机应对演练,对处置机制查漏补缺。而相关品牌则应持续做好内部管理,重建消费者信任。

- 2025-04-01多举措剑指“炒金”乱象,银行如何精细化应对潜在声誉风险

- 2025-03-17金融业立新规严禁炫富,券商如何完善声誉管理机制?丨金舆之言

- 2025-03-12哪吒“闹海”到“出海”,中国文化IP全球化路径解析

- 2025-03-10“银行土”“银行水”走热背后,银行需警惕哪些声誉风险

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号