复盘丨海底捞“小便门”事件中的舆情长尾与应对反思

近日,一则关于顾客向海底捞火锅中小便的“不雅视频”在网络上流传开来。视频中的行为不仅严重挑战了公众的道德底线,也引发了广大消费者对公共卫生安全的强烈担忧。面对事件的广泛传播以及公众的质疑,海底捞迅速作出多次公开回应:

第一时间报案并配合调查

海底捞在事件曝光后,立即向警方报案,并表示会全力配合公安机关的溯源追查工作。针对公众关心的包间内监控问题,海底捞回应称,其设备部署严格遵守国家法律法规,若有监控设备也会确保合法合规。

谴责不当行为

3月8日,警方通报调查结果。

海底捞再次发表声明,强烈谴责涉事者的行为。同时,海底捞呼吁公众不要对涉事未成年人及其家庭进行攻击,给予他们成长的机会。

强化食品安全与卫生保障措施

海底捞表示,涉事门店已全面更换锅具、餐具,并进行了“搬家式”清洁消毒。为增强消费者信心,海底捞还承诺提升包间服务方式,并通过“明厨亮灶”等措施让消费者更加了解门店的卫生状况。

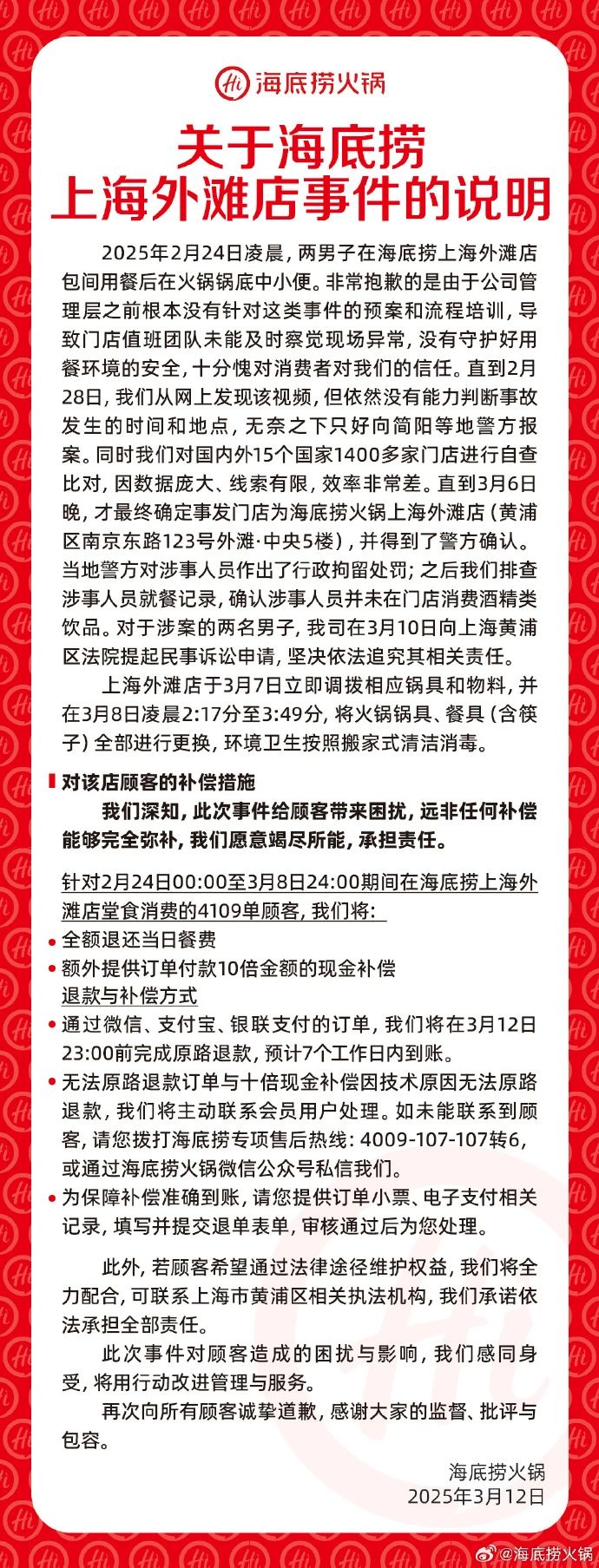

公布消费者赔偿方案及法律追责

3月12日,海底捞发布声明称,针对2月24日至3月8日期间在涉事门店消费的4109单顾客,将全额退还餐费,并额外提供10倍金额的现金补偿。此外,对于涉案的两名男子,海底捞已在3月10日向上海黄浦区法院提起民事诉讼申请,坚决依法追究其相关责任。

部分消费者对海底捞的处理措施表示满意,但也有消费者认为卫生问题并非金钱能够完全弥补,建议对涉事者进行传染病筛查。

此外,事件后续还出现了如“黄牛代订”“请客平分”等引发的赔偿金分配纠纷。一些消费者通过闲鱼等第三方平台以折扣价格预订了海底捞的餐饮服务,但在申请赔偿时发现黄牛试图截留补偿款。也有请客者收到补偿款后,同桌就餐的朋友要求平分,双方因补偿归属问题产生争议。

从海底捞的应对过程来看,其处置策略经历了从“宽容”到“强硬”,再到“顶格补偿”的转变。这一系列操作虽在维护品牌形象方面发挥了一定作用,但其过程中暴露出的失误与矛盾也值得反思。

事件定性 食品安全的底线不容突破

海底捞“小便门”事件之所以引发公众强烈反应,首先在于其性质的极端恶劣。食品安全是餐饮行业的最基本底线,而将小便排入火锅的行为,不仅严重侵犯了消费者的健康权和知情权,更是对公共卫生观念和社会道德底线的挑衅。海底捞作为涉事门店的经营者,尽管在事件中并非造成此次风波的直接责任方,但由于其管理疏漏和监督不足,未能及时发现和制止违法行为,仍需承担不可推卸的责任。

然而,海底捞在事件被曝光后的最初回应,对比公众舆论要求严肃追责的态度,却显得过于宽容。3月8日,海底捞在官方声明中呼吁公众“给未成年人一个成长的机会”,并强调“避免对其个人及家庭进行不当传播或攻击”。这一表态虽然体现了对未成年人的保护意识,却忽视了消费者对食品安全的极高敏感度,未能切实回应公众的愤怒情绪。这样的态度让消费者感到被轻视,甚至被“代表原谅”,无疑加剧了舆论的不满。

处置策略 摇摆态度与被动补救

在舆论压力不断升高的情况下,海底捞的应对策略经历了多次调整。3月10日,海底捞对于涉事未成年人的“宽容”态度发生转变,对其提起诉讼,并追究法律责任。3月12日,海底捞进一步加大对可能受到影响消费者的补偿力度,针对2月24日至3月8日期间在涉事门店消费的4109单顾客,除全额退还餐费外,还提供订单金额十倍的现金补偿。此举表面上看是一次“力挽狂澜”的补救,总额上千万的补偿赢得了一些网民的“点赞”。但仔细分析,这一系列操作却暴露了海底捞在危机管理中的诸多问题。

首先,海底捞在事件初期的态度明显摇摆。最初的“宽容”姿态被部分舆论解读为对恶劣行为的纵容,而后续的“强硬追责”又显得仓促和被动。这种前后不一的应对方式削弱了企业的公信力,也让消费者质疑其在事件处理中的诚意。

其次,10倍赔偿虽然展现了企业对消费者的重视,但这一“天价补偿”也引发了新的争议。一方面,部分网民认为这是企业迫于舆论压力的“割肉止损”;另一方面,对于那些或许未直接受到影响的消费者也能获得同等赔偿的做法,不少人质疑其合理性和法律依据。这样的“大锅饭式”补偿,虽然短期内平息了部分舆论,但从长远来看,可能助长“危机套利”心理,反而对企业甚至行业整体的信任体系造成新的威胁。

管理反思 企业转型中的风险漏洞

海底捞的回应文案也在一定程度上凸显出企业在管理制度方面的弊端。如“公司管理层没有针对这类事件的预案和流程培训,门店值班团队未能及时察觉现场异常”等表达,说明企业在面对极端事件时缺乏有效的应对机制,以及在日常管理和监督环节存在明显漏洞。从更深层次来看,海底捞此次事件的教训在于,企业在追求利润最大化的同时,忽视了对极端风险的成本考量。

近年来,海底捞从“过度服务”向“精细化运营”转型,试图通过节约成本来提高盈利能力。然而,若企业能在事前投入更多资源进行员工培训、完善危机预案,或许就能避免事后高昂的“割肉止损”。海底捞的10倍赔偿和法律追责虽然展现出其对消费者的责任担当,但其在处理过程中的态度摇摆和制度漏洞无疑为其他企业敲响了警钟。从消费者的角度看,食品安全问题事关公众健康,任何企业都不应心存侥幸。餐饮单位唯有通过不断完善的制度建设和风险防控,将食品安全的红线守住,才能赢得消费者的信任,实现企业的长远发展。

- 2025-03-21韵达快递 怎能变“晕”达 ?

- 2025-03-21蜜雪冰城被曝使用隔夜水果切片,舆论场何以呈现“另类”反馈?

- 2025-03-21啄木鸟“放弃公关”背后的公关本质

- 2025-03-10便利店员工不雅动作事件引发食品安全忧虑 企业回应矛盾难平舆论质疑

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号