复盘杭州余杭自来水异常事件 舆情处置如何掌握好节奏?

近日,杭州市余杭区仁和、良渚街道部分居民反映自来水出现异味,“像粪水”“像死老鼠”等评论充斥社交媒体平台,相关话题迅速冲上热搜榜单。尽管供水企业第一时间切换水源、清洗管网,官方于72小时内查明原因、发布调查结论并进行澄清,杭州市联合调查组亦于7月23日再次通报明确异常情况由气候、环境、水动力条件等多重因素叠加导致,但事件初期的“信息滞后”与“恐慌传播”仍导致舆情迅速升温。这一过程中,民生突发事件与公众信任之间的微妙张力被充分暴露,也为基层治理提供了重要思考。

从“闻味觉惊”到“群体焦虑”

12小时的信息真空,比异味更难忍

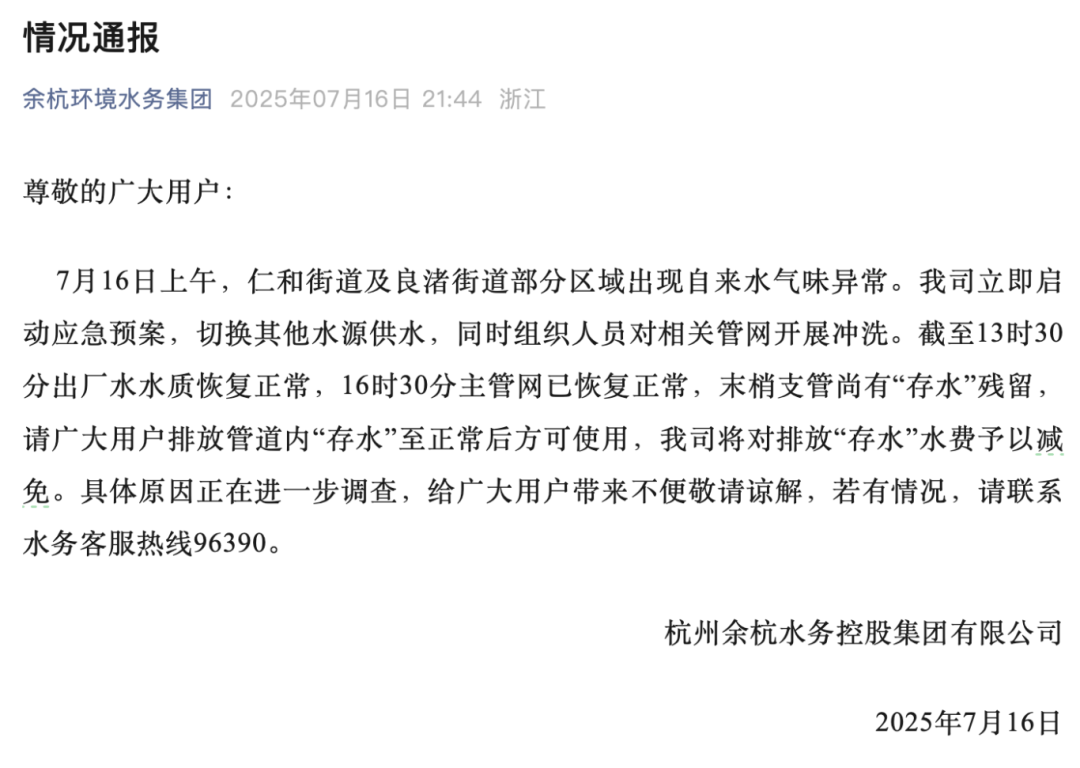

从整体节奏看,7月16日上午居民开始在网络平台反映供水异味问题,至当晚余杭水务发布首份通报,信息窗口已逾12小时。其间,大量描述性信息在社交平台发酵,包括“水有恶臭”“皮肤发痒”“净水器滤芯变黑”等直观感受,很快激发公众对水源安全的本能焦虑。

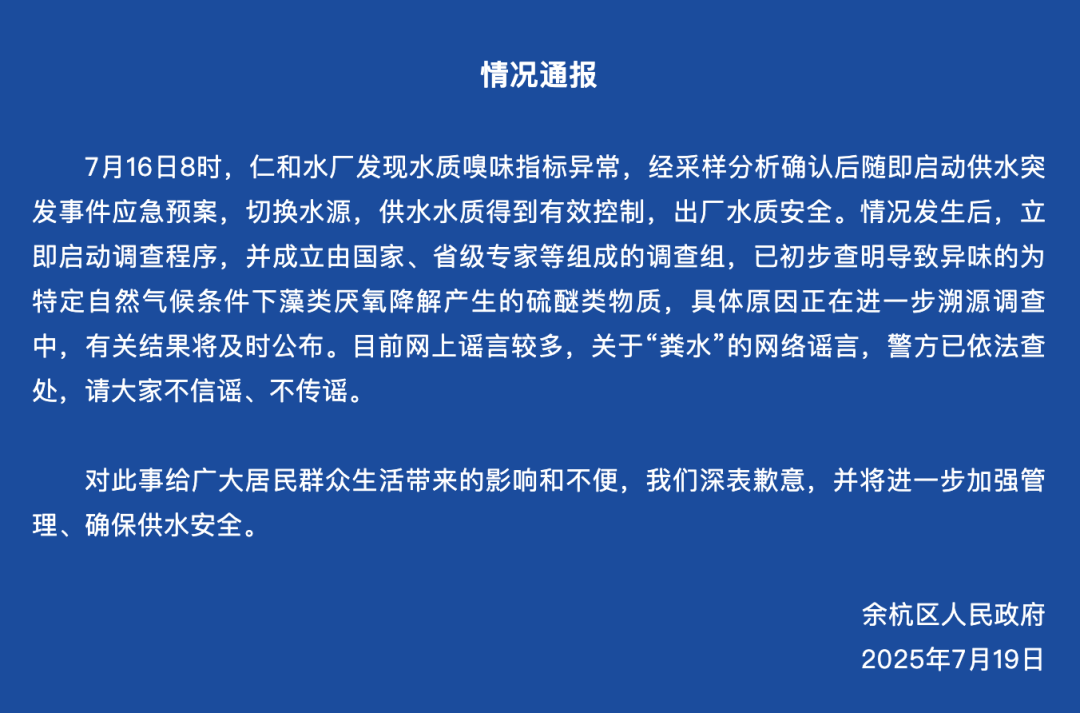

值得注意的是,事件本身为局部物理性水质波动,且技术溯源已明确异味源为藻类厌氧降解产生的硫醚物质,非污水混入。然在真相未出、解释滞后的数十小时内,公众对污染源给健康带来的风险恐惧、对“不知情”的不满、对“信息封闭”的质疑形成合力,舆论压力达到峰值。可以说,此次事件的“二次风险”并非仅源于水质本身,同时也受到信息响应节奏与舆情应对策略上的断档影响。

水务技术处置到位,情绪恢复

却远不如“异味消散”那么简单

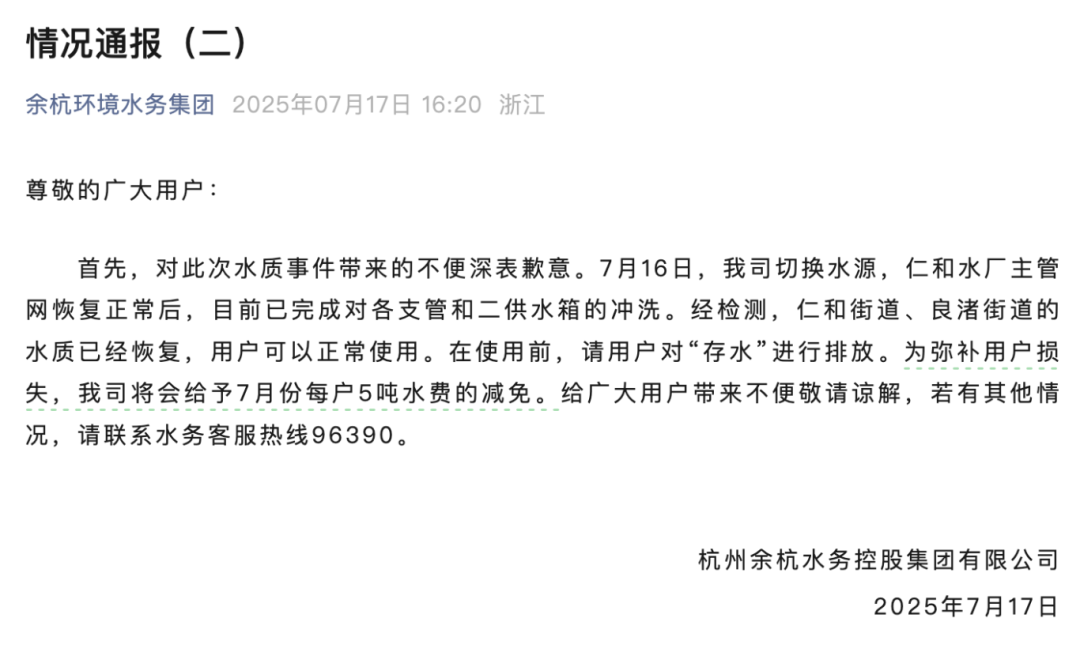

从处理来看,供水企业完成了应急操作:切换水源、冲洗管网、检测合格。7月19日杭州余杭区政府通报发布后,主流媒体集中转发,“粪水”谣言被权威澄清,舆论焦虑显著缓解。

但仍需注意的是:供水恢复不等于信任恢复,检测合格不代表恐慌自动消解。在重大公共服务领域,单纯依靠技术处置与通报文本并不足以平息舆情。居民的核心关切不仅是“现在能不能喝”,更是“事件为何发生、信息是否透明、今后如何防范”。正因如此,即便检测数据合格,不少居民仍选择绕行用水,甚至跨区取水洗澡。这种“自发回避”,不单是对事实的怀疑,也掺杂了“自我保护”的情绪。

应当看到,民众对供水系统的信任并非仅因一次异味事件而被动摇,而是存在对“信息被滞后知晓”“情况未被及时解释”的情绪积压。例如,调查组的最新通报结果虽明确排除了健康风险,并配套启动大范围水管冲洗、滤芯更换、水费免收等补救措施,但公众对“为何没能在第一时间知情”的追问,仍未因事后妥处而自动消解。因此,修复供水,更需同步修复信任机制。

应急事件中的“信息节奏感”

决定舆情成败的关键三小时

此次事件的核心教训不只在于水务技术,也在于应急沟通。尤其在社交媒体时代,事件发生后最初的3–6小时是公众风险感知形塑的“关键窗口期”。如果权威信息缺位,网络叙事便可能由“个体感知”主导,进而被误解、炒作、恐慌放大。

信息公开不应只是终点的“查明原因”,更应是起点的“同步进展”:哪怕只是“正在检测,初步隔离问题区域”,也能安抚民心、塑造信任预期。反观此次事件,联合调查组通报明确指出,涉事企业与属地部门在已知出厂水质异常的情况下,未按应急预案及时上报、告知群众,用水提示严重滞后。这在一定程度上反映出,事件的“高热度”并不仅在于涉事单位的处理能力,更在于公众的信息预期落差。

尤其值得注意的是,杭州长期以来在网络治理与舆论引导上被视为“标杆城市”,相关部门的快速反应与权威发声一度赢得了公众高度信任。“浙江宣传”等官方账号在网络上建立起良好口碑,也让社会各界对杭州应对舆情的期待值保持较高水平。

正因如此,本次事件中杭州虽并未出现失控应对,但由于与其以往的“优秀生”形象之间存在差距,在一定程度上加重了公众的情绪波动。一种微妙的“信任落差”在局部放大了公众不满,让失望情绪迅速积聚甚至转化为批评锋芒。

从治理角度看,这提醒相关部门,在类似民生舆情中,技术上的合格,不能自动带来舆论心理上的合格。民生领域的信任维护,靠的不只是解释,还有节奏;不是结果告知,而是信息同步。同时也要认识到,在公共信任基础良好的地区,危机处置中舆论容错率可能反而更低,唯有持续兑现“第一时间回应”的既有水准,才能守住公众预期,巩固长期声誉。

- 2025-07-2445万“天价罚单”已撤销,为何仍难平息合规质疑?

- 2025-07-17破坏营商环境该追责|临沂提级调查“蛤蟆汤”事件

- 2025-07-17公共治理中“舆情搭车”风险传导成因与应对策略分析

- 2025-07-17贫困生家装修豪华引舆论猜疑,官方宣传如何规避“误解舆情”风险?

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号