45万“天价罚单”已撤销,为何仍难平息合规质疑?

连日来,山东临沂市兰山区一餐馆老板因发布“蛤蟆汤”等菜品视频被当地市监部门开出45万元罚单的报道受到舆论持续关注。

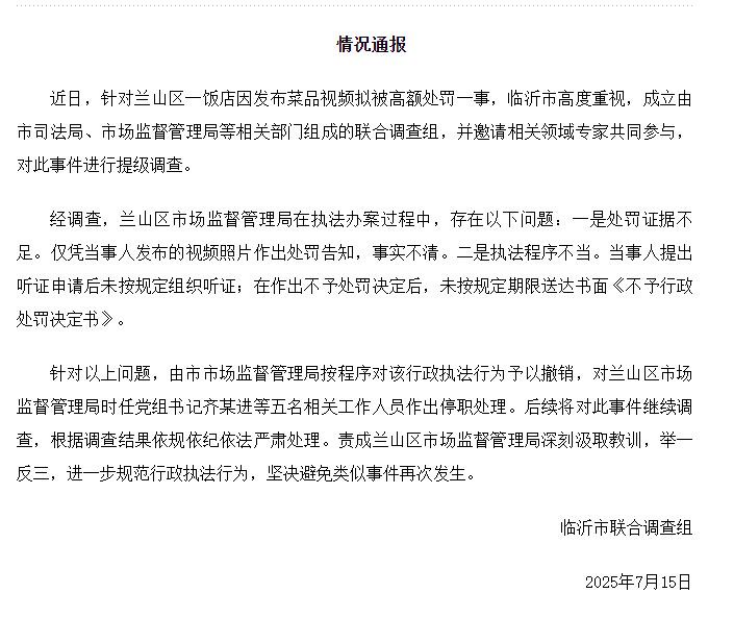

7月15日,由临沂市司法局、市监局等相关部门组成的联合调查组通报事件提级调查情况,决定由市市场监督管理局按程序对该行政执法行为予以撤销,对五名相关工作人员作出停职处理。

通报发出后,“隔空办案”“过山车式”等关键词进一步催化舆情发酵。“知法犯法”“滥用权力”“违背程序正义”等诟病声增多,依法依纪问责、有权必有责等成为舆论普遍共识。

焦点一

行政任性与合规质疑伴生

调查组通报提到,兰山区市场监督管理局在执法办案过程中,存在处罚证据不足、执法程序不当问题。由此引发“行政任性”热议。舆论观点认为,普通菜品视频演变成45万元“天价罚单”,折射出某些基层执法者手中权力的任性;有网民批评“这起‘过山车式’的执法风波,将‘说罚就罚、说撤就撤’的行政任性暴露无遗”。

与此同时,该事件也引发了舆论对事件背后潜藏的法律问题的争议。如有观点认为,涉案部门可能存在趋利执法的嫌疑,损害了法律的严肃性和权威性;有网民直言“这种权力任性的治理方式是以牺牲法治精神和市场信心为代价换来的”。封面新闻评论称,“这是一个极坏的范例,行政执法的严肃性、专业性,统统被弃之一旁,当地有关部门的所作所为形同儿戏,离谱至极”。

针对法律适用问题,澎湃新闻质疑“原处罚罚的,是用国家禁止食用的动物蛤蟆(中华蟾蜍)加工菜品,却适用了《广告法》,普通菜品展示如何能构成广告行为?涉及野生动物执法,本应该由农林部门来执法,又为什么要‘绕道’《广告法》,让市场监管部门有了管辖权?”红网追问,执法岂能“指鹿为马”?小餐馆老板拍几张菜品图发到网上,既无店铺链接,也无推介引流,却被定性为“非法广告”。根据市场监管总局《关于规范商业营销宣传的指导意见》,经营者通过自有媒介客观展示商品信息,不构成广告。罔顾法规的机械执法,无异于将“展示”强行扭曲为“广告”,让法治精神在基层执行中沦为笑柄。

焦点二

“案外因素”引发程序正义追问

综合媒体报道,事件中的两个关键节点加剧了舆论对真相的质疑追问。

其一,处罚发生在今年3月,事件于7月经媒体报道引发舆论高度关注后,兰山区才于7月11日晚发布情况通报。根据通报内容,兰山区市场监督管理局早已在5月12日就对这份45万元的罚单作出了不予行政处罚决定,但却未书面告知当事餐馆。

其二,7月14日清晨,在事件已在舆论场广泛传播后,兰山区市场监管局工作人员突然到访当事餐馆,送达一份落款5月12日的“不予行政处罚决定书”。面对这份整整迟到了63天的决定书,餐馆负责人当场拒签,并质疑此举已涉嫌程序违法。按照《行政处罚法》规定,行政处罚决定或不予处罚决定作出后,应当在7日内送达当事人。

疑点重重引发舆论对行政执法任意性的质疑,执法部门试图“自圆其说”的做法与餐馆负责人的“反复自证”进一步加剧了舆论场的割裂。有法律专家指出,执法部门在处理案件时应严格遵循法定程序,确保当事人的合法权益得到充分保障。此次事件中,执法部门的行为明显存在瑕疵,亟需引起高度重视并进行深刻反思。

另据媒体报道,当事人称,自己遭遇“天价罚单”或跟在店里做帮工的亲戚家拆迁有关。“处罚前拆迁办和市场监管局的人来店里几次,10多个人3辆车,要我做亲戚的工作,让亲戚同意拆迁。”相关报道再次引发了舆论对该事件是否存在“案外因素”的高度关注,潮新闻据此指出,“这一情况是否属实,处罚到底是不是拆迁施压的手段?相关部门有没有把法律当成敲诈工具?这些质疑和关切,此次通报中并未提及,但却并不能被漠视”。

焦点三

“过罚失当”引发罚款创收争论

近年来在执法实践中,相关部门逐步摸索形成“首违不罚”及“轻微免罚”等体现宽严相济精神的新型执法策略。

在此背景下,该事件中45万天价罚金无疑会面临“处罚过当”的强烈质疑,舆论不免担忧,如果执法行为背后隐藏罚款创收动机,那么类似“天价罚单”的情况可能会屡见不鲜,严重损害法律的公正性和权威性。《北京晚报》评论称,行政执法既关乎政府部门形象与法治权威,也关系市场经营主体权利,必须规范、公正、透明。依据行政法规定的比例原则,作出的行政处罚要与违法行为成比例。45万元罚单,是否有过罚失当甚至滥用行政自由裁量权的嫌疑?

当营商环境受到舆论审视,地方政府形象或会受到关联讨论。有舆论翻炒“大庆进价1.2元土豆卖2元拟被罚30万”“陕西榆林卖5斤芹菜被罚6.6万”等旧闻,质疑部分基层执法部门过度执法、滥施惩罚、以罚代管,诟病执法形象和当地营商环境。同时,舆论强调,如何确保执法过程中的“过罚相当”,防止罚款成为创收的手段,成为亟待解决的问题。

综合来看,相关事件在当前民营经济、营商环境等话题交织走热的背景下,暴露出地方政府、监管部门、执法机关在工作内容、舆论引导等方面的较多问题,由此产生的社会消极情绪在各方舆论的推波助澜下极易蔓延扩散。一旦引发普遍的社会焦虑、触发民意反弹,则会加剧当事部门舆情处置难度。这也提示地方各部门要摆正应对舆情的态度,决不能“赶鸭子上架”,在倒逼中被动应对,丧失公信力。

- 2025-07-17破坏营商环境该追责|临沂提级调查“蛤蟆汤”事件

- 2025-07-17公共治理中“舆情搭车”风险传导成因与应对策略分析

- 2025-07-17贫困生家装修豪华引舆论猜疑,官方宣传如何规避“误解舆情”风险?

- 2025-07-14“如需空调扫码3元”,别把这事当冷笑话看

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号