高校学生与校外人员冲突再掀校园开放争议:别让情绪掩盖治理问题

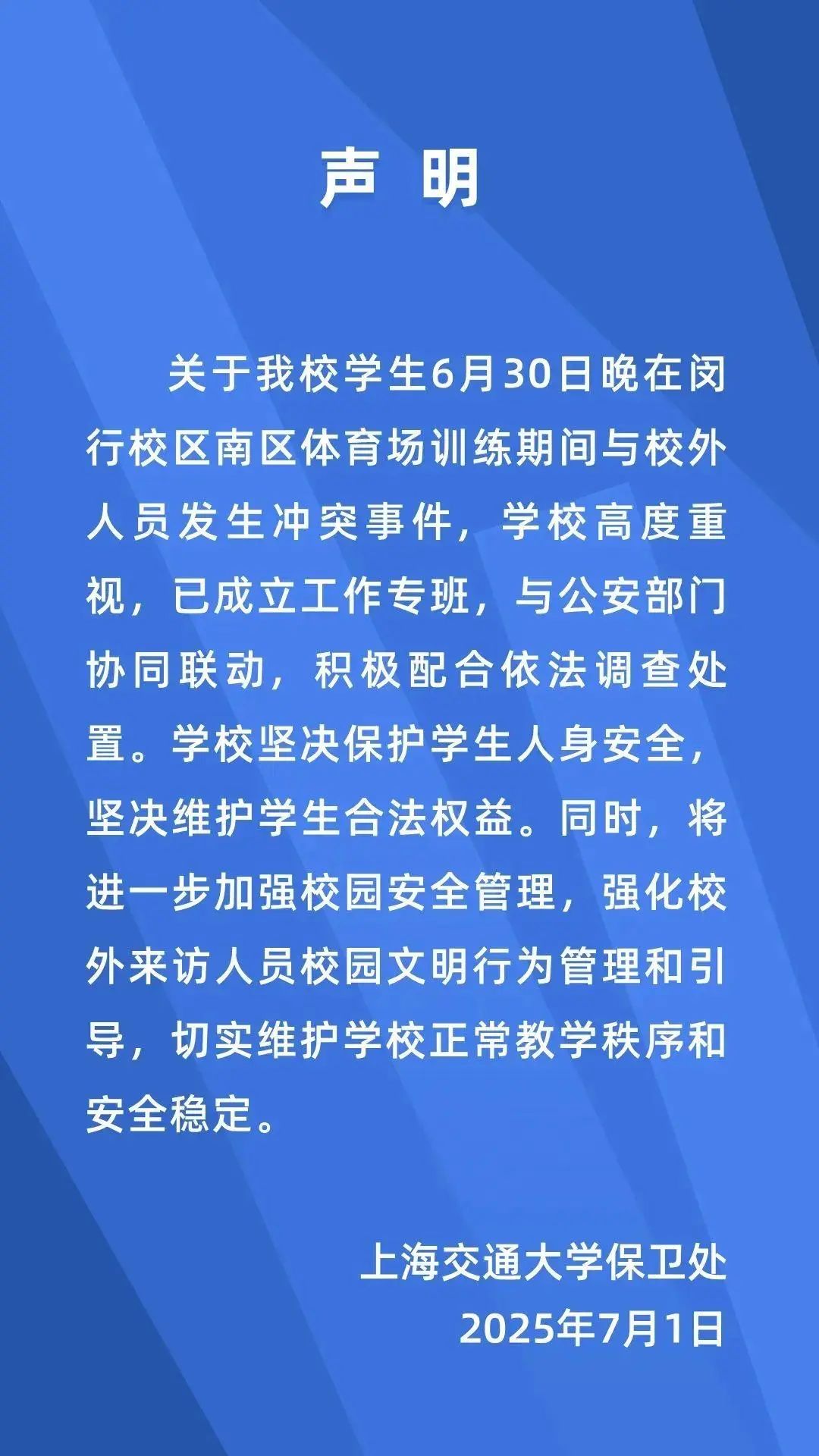

6月30日晚间,上海交通大学一学生在操场跑步时被校外儿童踢球砸中头部,在与儿童家长争执过程中疑似遭殴打。

事件被曝光后,在舆论场迅速衍生出一场关于“高校是否应继续对外开放”的争论:一方担忧安全风险主张封闭管理,另一方强调开放需靠制度完善而非一关了之。尽管此次上交学生与校外人员冲突实属个案,但事件暴露出高校开放管理滞后、责任机制不清等深层问题。提醒高校应警惕因个案陷入“防御式治理”,着力重建制度支撑与能力保障的治理框架。

高校学生为何对“外来人员”高度敏感

高校学生之所以对外来人员高度敏感,核心在于对校园安全与秩序的高度期待。一方面,校园作为师生学习与生活空间,频繁出现外部人员破坏秩序、侵占资源、制造冲突等事件,加剧学生防御心理。近年来,武汉大学樱花季游客踩踏草坪、随地便溺等行为屡见不鲜,引发学生强烈反感。社交媒体上也不乏高校学生反映,校园开放带来图书馆座位紧张、食堂排长队、教室被闯入、夜间扰民等负面体验,校园环境难以保障。

此外,更令人担忧的是校园开放导致的安全隐患增加。澎湃新闻曾报道,部分女学生在校园内遭陌生人搭讪骚扰,甚至发生盗窃等事件。上海交大此次冲突更是凸显了校园在对外开放背景下学生所面临的人身安全威胁,学生在本应安全的训练场地遭受外来人员暴力攻击,易引发校园范围内普遍的不安情绪。

开放校园带来的干扰和潜在风险,一旦突破了学生心中的阈值,自然会引发其抵触情绪,捍卫秩序的诉求表达高涨。

舆论分歧与治理逻辑偏移的风险

上海交大冲突事件曝光后,舆论场对校园开放问题观点迅速分裂。部分网民主张全面封闭校园,认为“开放即危险”,要求恢复封闭式管理甚至全天候门禁。而另一部分观点则强调大学的公共属性,如果简单用关门解决问题,将偏离高校服务社会、传播文化的功能。

面对分歧不断的舆论场,尤需警惕治理逻辑滑向“以防御代替治理”的路径依赖。既要防止陷入“一出事就关闭校门”的过度防御,也要避免将开放理想化而忽视现实安全需求的空谈。“防御式治理”可能会把大学变成与世隔绝的孤岛,不仅限制了公众共享高等教育资源的权利,也在一定程度上弱化大学与城市社区的联系和大学的社会功能定位。另一方面,也应避免将出现的问题全部归咎于开放理念本身,从而忽略探讨更精细化、更智慧的治理之道。对社会的开放性与交往性本就是现代大学制度的特征之一,如果因为畏难就关上大门,无异于“自我倒退”。

这起冲突给高校管理者和公众都敲响警钟:面对开放与安全的博弈,我们需要的是理性平衡,而非走任一极端。防御式管理看似稳妥,实则可能错失开放带来的教育与社会效益,因小失大;而一味鼓吹开放无碍则是不切实际的理想化。不妨在坚持开放大方向的基础上,转变治理理念,用智慧和制度创新化解风险,而非用老思路把大学重新封闭起来。

高校开放管理存在的现实困境

尽管教育主管部门近年来大力倡导高校向社会开放资源,但在具体落实中,高校管理者面临重重现实难题,导致校园开放管理常出现制度缺失、责任不明和应对不力等困境。

01制度规则不完善,界限模糊

当前多数高校对开放范围、时间、人员类型等缺乏明确制度设计,造成教学区与开放区界限模糊。本次上海交大冲突的争议点就在于:校外人员随意进入校园运动场,并在学生正常训练过程中引发纠纷,从某种角度反映出“分区管理”的缺失。如果“哪里能进、何时能进、如何使用”的规则没有说清,外来者和学生的活动范围混杂,矛盾冲突早晚会发生。在现实中,一些高校尚未完全建立这些制度或未能有效执行,开放校园常常处于“无章可循”或“有章难循”的状态。制度笼统模糊,使得校方和公众对开放的边界和规则认知不一致,留下管理空白。

02风险责任集中于高校,学校顾虑重重

校园开放后,师生与校外人员发生纠纷乃至事故时,“谁来担责”往往成为棘手问题。高校作为相关话题一大显性标签,难以避免地会被拖入舆论漩涡并承担相应责任。苏州某高校开放操场后,校外跑者与踢球者相撞致重伤,双方对簿公堂,法院认定学校管理存在疏漏,需承担次要责任。类似判例并非孤例,有学校响应要求开放体育设施,却在学生受伤后被判“管理不善”需赔偿。高校往往面临“公共管理责任过重”的局面,校方既要开放,又要承担不可控风险,治理意愿自然趋于保守。

03管理能力不足与应急响应滞后

为校园开放带来挑战

对外开放无疑增加了校园安全管理的压力和复杂性。许多高校的保卫力量、安防设施原本是按相对封闭管理设计的,面对倍增的人流和复杂的人员结构,现实中难免力不从心。若现实困境长期得不到解决,校园开放将失去基础支撑,校方与师生的安全感难以保障,抵触情绪自然增长。

如何实现

“既开放又安心”的治理目标

面对开放校园带来的挑战,高校管理者亟须探索一套“既开放又安心”的治理方案。在国内外经验和专家建议的启示下,高校或可从以下几方面着手,实现开放与安全的兼顾。

01制定校园开放红绿蓝“三线”管理规则

治理的关键在于从“开与不开”转向“怎么开”。高校应制定明确的校园开放制度,有章可循地开展开放工作。例如,红线区(如教学楼、宿舍区)严格限入,仅供校内人员使用;绿线区(如校园博物馆、户外绿地)可预约对外开放;蓝线区(如运动场馆、食堂)需按时间与人群分类管控,并配置管理人员实时巡查。

02推广“预约制+实名制”进校模式

校外访客或可统一通过线上系统实名登记、核验身份、明确目的,并进行时段与人数限制,避免高峰期管理压力激增。

03构建“人防+技防+制度防”

三位一体安保机制

开放校园并非不要安全,而是需要更专业、更智慧的安全管理保障。推动增加安保人员密度、建设人脸识别闸机、强化监控系统布局;同时完善突发事件处置机制,实现快速报警、精准识别、定责处置,增强整体风险应对能力。

04加强文明共享治理文化引导

高校应加强对访客的行为引导与公共素养宣教,通过校内告示、公约宣传、志愿者巡查等方式形成软性约束,提升校内外对校园秩序的共同维护意识。

综上,高校开放是教育公平与文化传播的重要体现,应在尊重师生安全感的基础上,通过精细化管理与制度建设,构建“既开放又安心”的治理体系。此次上海交大学生与校外人员冲突事件为高校管理者敲响警钟,也为治理模式升级提供契机。治理的目标不在于回避风险,而在于构建包容性强、安全性高、责任清晰的现代校园空间。

- 2025-07-24从“低能量老鼠人”透视青年群体情绪表达图谱

- 2025-07-14击破“特权入学”幻觉,这个“孙老师”该拘!

- 2025-07-14自制“奥特曼石窟”风波中传统保护与当代表达的冲突

- 2025-07-09不应被“考后三件套”绑架

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号