关于肖某引发舆情事件:重塑信任、修复公信力是关键

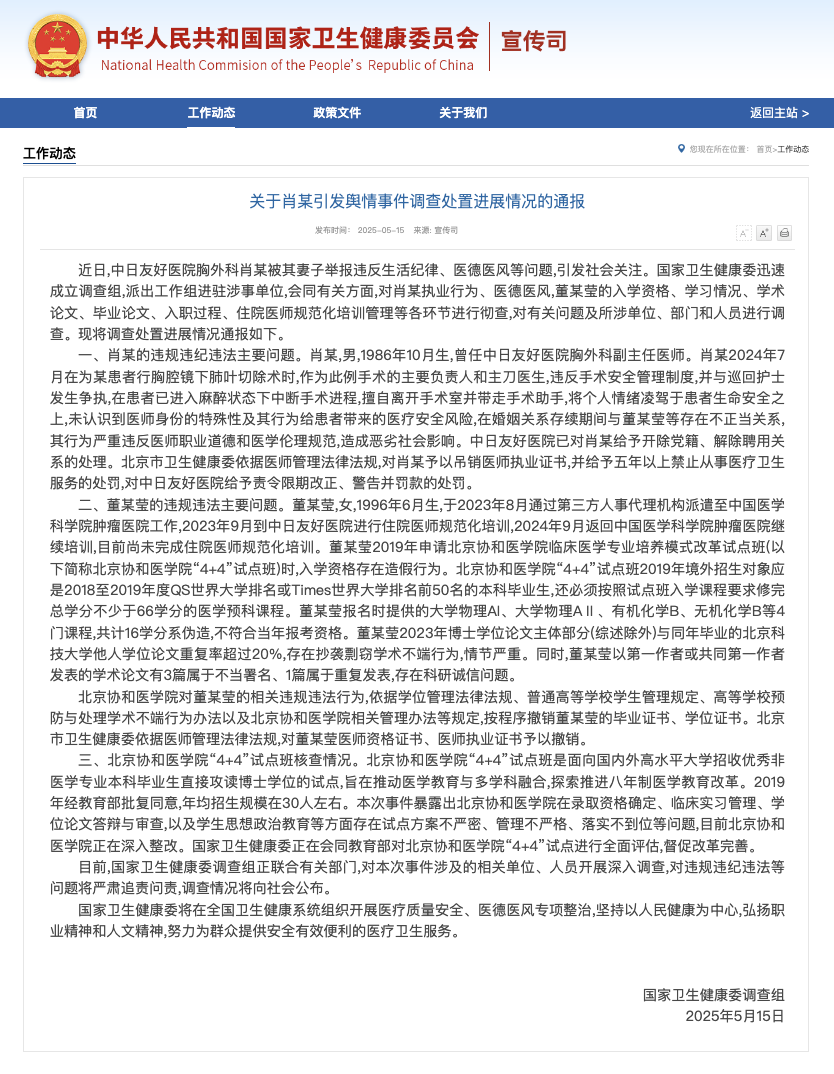

近日,中日友好医院胸外科肖某被其妻子举报违反生活纪律、医德医风等问题,引发社会关注。国家卫生健康委于5月1日表示已成立调查组。5月15日,国家卫生健康委调查组发布了该事件调查处置进展情况的通报。

舆论对调查结果普遍表示认可,强调直观感受到相关部门纠错能力和刀刃向内的勇气,为正风反腐重拳出击、及时亮剑点赞。

学术不端、圈层文化

触动舆论对公平正义的强烈焦虑

举报内容中被提及的董某莹引发了舆论对于其“学术道路”的高度关注。调查组通报,北京协和医学院按程序撤销其毕业证书、学位证书,北京市卫生健康委对其医师资格证书、医师执业证书予以撤销。

相关内容发布后,#董某莹博士论文与他人重复率超20%# #董某莹不符合当年协和4+4报考资格#等话题持续升温,此类争议度较大且“易燃易炸”的话题矩阵侧面呈现出舆论场对于学术不端、“圈层文化”的不满情绪,科研诚信相关问题受到强势围观。如部分网民评论称,“超过20%这怎么通过的”“抄袭论文如何混过学术审查”“学位没人负责?”舆论的追问很可能会形成“议论惯性”,进而损害科研系统和科技工作者的舆论形象。有自媒体追问:“从报名到推荐、从审核到入学,从论文到规培,从轮岗到锻炼,帮他们打通层层关卡,这么长的造假链条,是谁一路开的绿灯?”

近来,涉“学二代”“科二代”的相关话题在舆论场频现,触动舆论对社会公平正义的强烈焦虑,加剧对学术生态的消极印象。该事件中,董某莹的入学资格、学习情况、学术论文、毕业论文等存在的问题,无疑是在一定程度上将学术腐败暴露在舆论场,学术领域的“圈子”“学阀”现象随之掀起热烈讨论。

在公众对教育公平的焦虑重压之下,仍有个体走上升学捷径,必然会点燃社会焦虑,带给公众切身利益被掠夺、侵犯的感受,加剧舆论对科研领域的不满情绪。虽然教育、科技等相关部门多次发声,并出台文件予以整治、修复学术生态,但舆论场中焦虑不满情绪仍存。质疑既得利益群体把持学术权力的观点引发广泛共鸣,成为同类事件的舆论底色。

此外,攻击、诋毁医护人员及科研、医疗工作的负面论调在社交媒体平台中形成一定声势,特别是攻击学术领域“造假”的声音声量较大,有试图夸大议题性质、制造对立情绪之嫌。部分话题延伸至医患关系、就医保障等,舆论场易将不满情绪上升至医护人员群体,进一步发酵或导致医生和患者陷入互相猜忌的立场之争。

舆情点评

规范网络秩序,重塑医疗领域信任

通报内容显示,“目前,国家卫生健康委调查组正联合有关部门,对本次事件涉及的相关单位、人员开展深入调查,对违规违纪违法等问题将严肃追责问责,调查情况将向社会公布”。后续的详尽调查预计将持续受到关注,舆论场对学术不端、科研失信等话题关注度恐将维持高位,同时为医疗领域、科研领域的形象修复带来挑战。如财新评论称,“国家卫健委将其称为一起‘舆情事件’,细析之,董小姐的假和肖某的狂,只是事件的因和表,激发起如此强烈的社会情绪,实则映射的是民众内心的忧,这也是事件的果和里”。

同时,“圈子文化”“学二代”等话题极易触及舆论敏感点,导致舆论失焦,相关领域个人言论、思想动态及成果发布值得高度关注。而诸如“当发现一只蟑螂时已经有了一窝蟑螂”等评论的出现,或加剧舆论将违规操作个案泛化上升为普遍现象的可能。对此,建议相关部门密切关注网民及自媒体言论,加强负面舆情预警和动态监测,提前做好研判处置工作,从源头防范;动态关注网络言论对后续工作开展、声誉管理带来的负面影响,防范科研诚信负面话题被泛化炒作。此外,建议相关部门联动响应,及时开展应急处置,谨防负面舆情叠加爆发;规范网络空间秩序,有效疏导舆论反感情绪,消解负面影响。

着力修复和提振科研机构公信力

“学术拼爹”“圈子文化”等领域的热点事件,具有一定的典型性和影响力,存在被翻炒、舆情搭车的风险,需防范此类舆情事件处置烂尾,建议做好闭环处理。需关注的是,当前诚信治理中存在“类案不同判”的现象,这也会影响学术监督的权威性和联合惩戒的严肃性。后续可以从加大科研失信行为打击力度、提升公信力等方面着手,有力回应此次科研诚信负面新闻引发的舆论关切,与社会建立良性沟通机制,减少社会对科研诚信的猜忌质疑,进一步修复和提振此次舆情事件所波及单位的公信力。

- 2025-05-08如何从高峰“解渴”到常态繁荣 ?“五一”假期多地开放机关食堂带来的基层治理启示

- 2025-05-06指挥调度中心大屏播放不雅行为视频,安徽铁塔两度回应暴露企业管理短板

- 2025-05-06复盘银川市长信箱“已读乱回”事件三大燃点,舆情视角下如何做好窗口工作

- 2025-04-28银川市政府通报“已读乱回”:致歉、问责

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号