指挥调度中心大屏播放不雅行为视频,安徽铁塔两度回应暴露企业管理短板

4月24日,中国铁塔安徽省分公司通报该司指挥调度中心大屏播放会议室不雅行为视频一事,引发涉企舆情。

网传视频截图

事件发酵初期,中国铁塔安徽省分公司就此事两次发布说明。从舆情化解来看,该公司第一时间核实信息,启动应急预案快速响应,通过官方渠道通报进展,控制了舆论发酵范围。

第一次回应

4月24日晚,安徽铁塔发布声明称,经初步调查,视频中的场景确为该公司某视频会议室。此类行为影响恶劣,公司对由此造成的不良影响深表歉意。

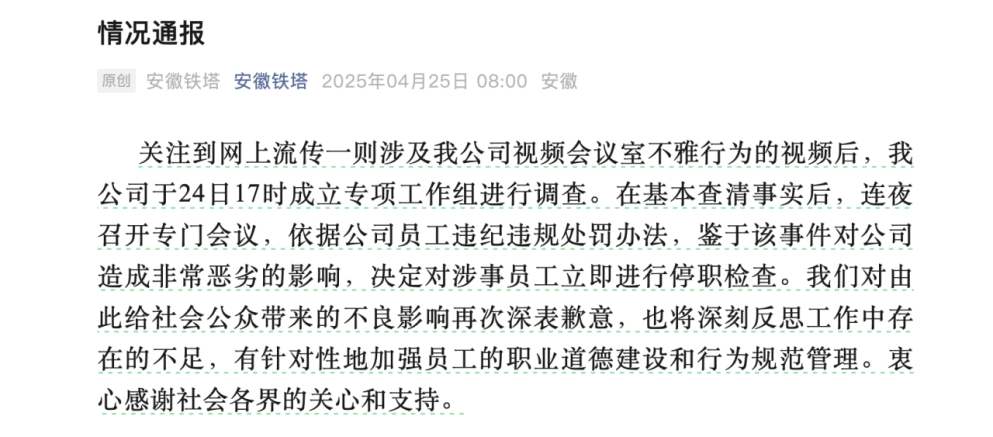

第二次回应

4月25日,安徽铁塔再次发布情况通报称,该公司在基本查清事实后,连夜召开专门会议,鉴于该事件对公司造成非常恶劣的影响,决定对涉事员工立即进行停职检查。公司再次致歉,并表示将深刻反思工作中存在的不足,有针对性地加强员工的职业道德建设和行为规范管理。

具体来看,涉事企业第一次回应重点在于对公众道歉,第二次回应则是发布调查处理结果及后续处置措施。两次回应及时迅速,在一定程度上为舆情发酵提供了缓释空间。但此类话题由于自带“热搜体质”,无法与企业形象进行迅速切割,难以避免地会对企业长期积累的正面形象和品牌好感度造成损害,影响声誉形象、企业合作等,甚至可能削弱市场竞争力。由此可见,企业方即便是把握住了回应窗口期,也仍不易全然消除潜在的舆情隐患。

不雅视频传播折射内部监管问题负面声量波及企业形象

近来,涉央国企人员的聊天记录、“不雅视频”等频被曝光引发关注,部分舆论关联涉事人员身份,质疑相关人员生活作风问题,并上升到企业文化层面展开讨论。如在“指挥调度中心大屏播放不雅视频”一事发酵后,新京报评论称,“涉事公司可不是一般的企业,而是大型央企旗下的子公司,是国家通信领域的重点企业,本身就应承担更多的社会责任乃至道德方面的示范作用。这种情况下,员工在会议室内上演如此一幕,无疑与公司应有的社会形象构成巨大反差。同时,这也很难不让人对企业的内部管理规范、企业文化等产生疑问”。

央国企工作人员言行不仅关涉个人,更涉及社会责任,公众的监督也更为严格,易被放大讨论。舆论场中,网民多批评当事员工缺乏职业操守。公众对桃色新闻的负面情绪,可能会转化为对央国企管理的连带质疑,形成新的舆论热点。而一些“网络黄谣”“人肉搜索”伴生出现,无疑会进一步恶化舆论观感。

此次事件处理结果发布后,由于通报中对于当事人身份、关系的模糊处理,部分舆论斥责称“停职检查”是“罚酒三杯”“避风头”。相关言论抹黑央国企任免机制,极易扩大网民对于权力的想象空间,削弱官方公信力。对于企业内部而言,若处理结果难以服众,也会间接削弱员工认同感,有滋生次生舆情的可能。

网传视频显示,不雅视频拍摄角度为监控视角。媒体报道也提及,视频是通过内部系统直播至指挥调度中心大屏,并被网络广泛传播,继而在社会层面发酵。单从视频泄露责任来看,会议室监控设备和内部网络权限管理,以及视频会议系统权限管控等出现问题,都可能导致视频泄露传播。有观点据此提出,这是否也折射出企业相关软件系统的安全管理出现了漏洞?涉事会议室的监控内容到底是日常就公布在指挥调度中心的屏幕上,还是只是“意外”通过指挥中心的屏幕曝光?背后有无更多的隐情?这些疑问指向企业指挥调度管理系统的规范性甚至安全性,有必要进一步查清楚。

反观评论区内容,部分网民追问对拍摄大屏画面导致相关内容外泄人员的处置情况,认为此举不仅暴露出内部管理问题,也反映出相关人员保密意识、舆情意识的欠缺,对曝光人员也应进行必要的调查。相关言论泛化或加剧公众对央国企人员选拔机制及队伍形象的质疑不满。

互联网举报、网络审判易触发“破窗效应”企业做好舆情应对是关键

当前,企业内部举报、内部信息泄露产生“自热舆情”的趋势有所抬头,引发公众对央国企管理水平的质疑,社会信任度降低。同时,互联网举报、网络审判有可能对事件处理造成潜在影响,类似事件还容易因舆情叠加、波及效应等走热发酵,引发更大负面风波。2023年6月,中石油下属某公司执行董事、党委书记、总经理胡某某,被拍到与女下属董某某在成都太古里牵手逛街,微博平台相关话题阅读量超10亿。类似事件涉及严肃的纪律问题,社会影响恶劣,破坏了央国企员工的应有形象。

表面看,这似乎与网络社交、互联网办公等新场景的普及有关,但本质上反映出的是生活作风积弊已久。舆论直言,此类现象虽然在众多风清气正的领导干部中属于个案,但这也反映出少数干部作风顽疾没有得到有效根治。“牵手门”事件在后续同类事件中反复沦为炒作素材,严重影响央国企人员形象、败坏社会风气。部分网民直言,个别央国企日常严格管理、严肃监督、严厉查处不到位,群体生活作风问题屡见不鲜,“破窗效应”层出不穷。

由此来看,此类央国企负面事件的处置核心还是要加强员工教育,无论是作风建设还是保密意识,从源头减少违规行为,同时以透明化处置机制降低舆情冲击,维护企业公信力和社会形象:

一方面,要建立舆情预警与快速响应机制。对网络舆情、敏感信息进行实时监测预警,避免事件发酵为公共危机。出现负面舆情后,第一时间启动核查程序,通过官方渠道通报进展,用事实挤压谣言空间。另一方面,要主动公开关键信息。对事件情况核查后及时发布情况说明,避免信息真空引发舆论进一步发酵。同时,要公开处理结果,明确整改措施;若网传信息为谣言,也要追究造谣者法律责任,并公开辟谣。

一言以蔽之,央国企既要打好桃色舆情出现的“预防针”,减少桃色新闻的滋生土壤,也要打好应对舆情发酵的组合拳,通过透明化治理提升公众信任度,防范舆情风险。

- 2025-05-06复盘银川市长信箱“已读乱回”事件三大燃点,舆情视角下如何做好窗口工作

- 2025-04-28银川市政府通报“已读乱回”:致歉、问责

- 2025-04-23希望小学设备采购价格不合理引舆论质疑,信息公开议题“未完待续”

- 2025-04-21邯郸“凡尔赛道歉”宣传片出圈:文旅传播的破局路径与冷思考

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号