金条被曝疑似掺假,银行高效响应化解信任危机

5月7日,有网民爆料称,其朋友在工商银行上海南翔支行购买的金条熔炼后发现内部存在灰色物质,质疑银行黄金产品疑似掺假。相关信息引发舆论关注。

图:网传疑似掺假金条

5月8日,工行南翔支行向媒体回应称,相关情况正在核查,目前暂无更多信息可披露,后续将通过官方渠道向消费者及公众同步调查进展。话题“工行回应网友买到掺假金条”随即登上微博热搜榜,引发广泛讨论,相关信息在凤凰网、腾讯网、东方财富网等资讯平台传播,舆情快速升温。

5月9日,工商银行嘉定支行发布正式回应称,经检测,涉事金条纯度达99.99%,疑似杂质为外部附着物,相关结论均获客户认可。随后,“工行回应售出金条疑有杂质”“工行疑似掺假金条检测结果为真金”等话题登上快手、微博等平台热搜榜,央广网、中国经济网、澎湃新闻网等媒体参与信息传播,推动舆情热度于10日达到峰值,后逐渐回落并趋于稳定。

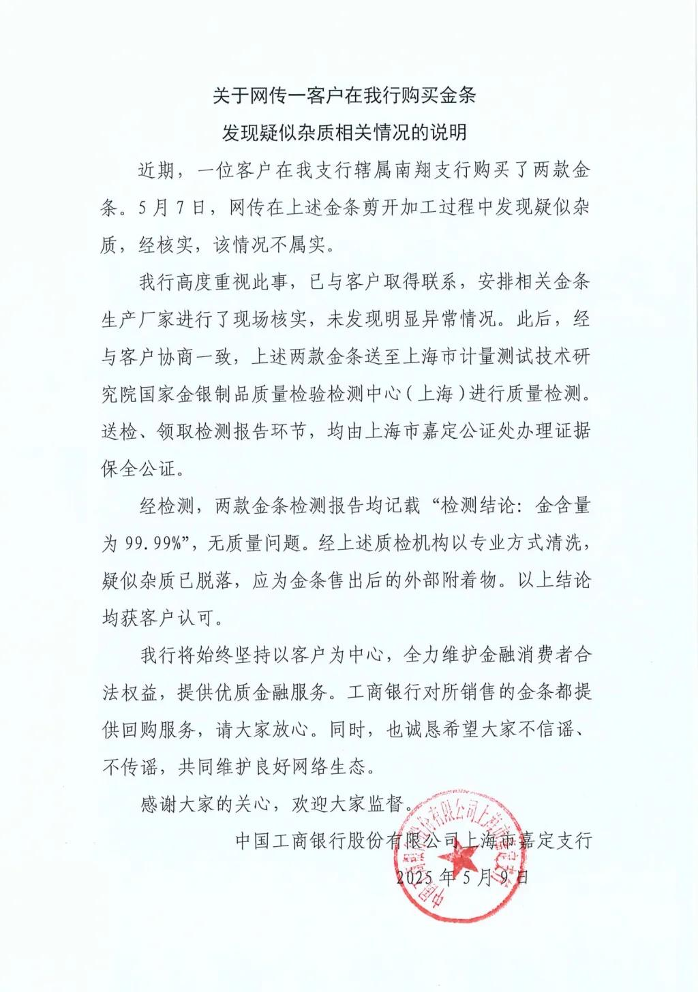

图:工商银行嘉定支行发布声明

多敏感因素交织,

引发舆论高度关注

此次事件引发舆论高度关注,主要有以下三方面原因:

一是黄金市场火热背景增强事件话题性。2025年以来,国际金价屡创新高,国内理财市场收益疲软,促使舆论对黄金相关信息的关注度有所提升。在此背景下,银行所售卖黄金疑似掺假的信息极具话题性,易刺激消费者产生恐慌、焦虑等情绪,加剧公众对涉事银行的猜疑心理,从而进一步增加对事件的关注。

二是工行国有大行身份增加舆情敏感度。工商银行国有大行的身份为其进行了国家信用的“隐性背书”,其所售金条疑似掺假在一定程度上冲击了公众对国有机构的信任,舆情敏感度较高。

三是金条疑似掺假“有图有真相”,提升信息可信度与传播度。根据网传图片,金条剪开截面清晰显现出灰色物质,且明确显示出“工商银行”“招金”等字样,在消费者普遍缺乏专业检测手段的客观现实下,这一可视化“证据”在一定程度上提升了工行金条“掺假”的可信度。同时,直观的图片叙事降低了公众的信息解码门槛,无形中提升了事件的传播度。

高效响应打破“掺假”传言,

凸显银行声誉风险管理能力

高热舆论下,工行南翔支行和嘉定支行分别于5月8日和9日进行了回应。整体来看,两次回应较为及时、有效,对遏制不实信息传播、缓解舆论负面情绪起到了积极的作用。

5月8日,即舆情出现次日,工行南翔支行便通过媒体进行回应,传递出已介入事件处置的积极信号,在一定程度上有利于缓解公众恐慌情绪,为银行后续处置争取时间。

5月9日,工行嘉定支行发布《关于网传一客户在我行购买金条发现疑似杂质相关情况的说明》,对事件进行正式回应。

从回应内容来看,银行高效完成核实、送检、客户沟通等复杂步骤,力求呈现真相,并最终获得客户认可。在涉事金条生产厂家现场核实未果的情况下,银行经与客户协商一致继续送检,并在后文呈现对“外部附着物”进行了专业清洗、相关结论均获客户认可等信息,处置全程兼顾客户感受,体现了金融业“顾客至上”服务理念。

此外,银行选择国家级检测机构——国家金银制品质量监督检验中心(上海)进行专业检测,并引入公证处全程监督,借助权威第三方检测结论回应舆论关切,有利于增强“金含量为99.99%”的可信度,进而打破金条疑似掺假的传言,提升银行公信力。

美中不足的是,《说明》未能说明“外部附着物”究竟是何物,引发部分网民追问。

正式回应发布后,中国经济网、中国新闻网、证券时报网、澎湃新闻网等主流媒体参与传播,相关文章标题多突出“金条掺假?不属实”“检测金含量为99.99%”“检测结论获客户认可”等关键词,增强了回应的穿透力与公众认知转化率。

舆情启示:金融机构应准确研判事件性质,

擅借第三方背书化解信任危机

金条掺假对于银行而言是性质极其严重的事件,此次事件中,银行完成两次递进式回应,通过《说明》快速回应舆论关切,同时借助第三方权威机构检测结果,增强回应的说服力和权威性,取得了良好危机应对效果。

通过此次事件,金融机构应认识到,快速、准确判断舆情事件性质,并据此及时制定和实施相应的危机应对策略,是维护自身声誉与金融市场稳定的关键所在。面对金条掺假类舆情,金融机构还应擅用“第三方背书+证据呈现”的应对策略增强回应的权威性和可信性。金融机构可通过建立常态化应对预案,在取得当事人授权前提下,即时启动权威检测程序,也可通过适当公开检测机构、采样封存流程、检测方法标准等,构建透明、可验证的处置链条,以权威、详实的证据,化解舆论质疑和担忧,彰显金融机构的公信力。

- 2025-05-14“嬲”字奶茶掀风波:客诉与舆情危机的距离有多远?

- 2025-05-12首席经济学家离职掀起舆论风波,券商如何做好知名高管变动声誉管理?

- 2025-05-06朋友圈内的“点赞之交”可信吗?

- 2025-04-25认养一头牛广告被指嘲讽打工人,品牌如何读懂“短暂热搜”背后的舆论心态

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号